Soutenez votre Conseiller Portuaire

Gestion d'un port

InfoVent InfoMer

InfoNavigation

InfoRigolo

InfoLocalisation

InfoMèl

InfoDon

InfoDiverses

InfoThèque

Revue Presse

Le froid a sans doute tué deux plaisanciers

|

| Les techniciens de l’investigation criminelle ont procédé à un minitieux examen du site notamment dans le petit port attenant. (V. DAMOURETTE) |

Midi Libre 11/02/2012

Deux corps, ceux d’un homme et d’une femme, allongés l’un près de l’autre, en L. Face contre terre. Tout habillés. Raidis. C’est un plongeur d’oursins qui a fait la macabre découverte, hier, vers 9 h 30. Les cadavres gisaient sur le rivage de l’étang de Thau, au bout d’une petite voie goudronnée bordant port Suttel. Une zone de plaisance située à l’entrée de Balaruc-les-Bains, juste après un supermarché et une station-service, le long de la route de Sète.

"On ne semble pas se diriger vers une piste criminelle"

L’alerte donnée, une dizaine de gendarmes de la compagnie de Pézenas sont dépêchés sur place. Et les accès au site prestement barrés. A 10 h 40, le substitut du Procureur de Montpellier, M. Duffaut, arrive sur les lieux, suivi d’une équipe de techniciens d’investigation criminelle et du Dr Philippe Osterstock, de l’institut médico-légal du CHU de Montpellier. Le médecin-légiste devra patienter près de quatre heures avant de pouvoir examiner les corps. Le temps pour les techniciens de procéder à une minutieuse exploration du site. Y compris sur un ponton et un voilier.

De quoi intriguer les clients du supermarché ou de la station qui vont et viennent. Plusieurs s’approchent, tentent de savoir "ce qui s’est passé". En fin de journée les enquêteurs, également, se posaient la même question. Car ils disposaient de peu d’éléments. Aucune trace de blessure ou de violence n’a été révélée par le médecin-légiste, qui n’a pu déterminer non plus l’heure de leur décès, qui semble concomitant.

En revanche, leurs habits gelés portaient des traces d’humidité et de sel. Et des effets personnels étaient éparpillés autour d’eux, notamment un portefeuille et un téléphone mobile. Selon les pièces d’identité retrouvées (sans que ni leur nom ni leur prénom aient été dévoilés), l’homme né en 1945, était domicilié à Frontignan. La femme est née en 1949. Le sexagénaire est également le propriétaire d’un petit voilier amarré quelques mètres plus loin. La Renault Laguna bordeaux, stationnée à proximité, lui appartient également. Un promeneur l’avait déjà aperçue 48 h plus tôt.

Alors, que s’est-il passé ? "On ne semble pas se diriger vers une piste criminelle", indique le commandant Husson, patron de la compagnie de Pézenas. Parmi les hypothèses retenues : l’un des deux aurait chuté dans l’eau. L’autre se serait porté à son secours et a réussi à le hisser sur la berge, mais le froid les aurait saisis avant qu’ils aient eu le temps de regagner leur voiture". Un scénario que l’autopsie, qui devrait avoir lieu lundi, permettra peut-être de confirmer, alors que le parquet a ouvert une enquête pour recherche des causes de leur mort, encore trempée de mystère.

MARC CAILLAUD

Publié le : Samedi 11 février 2012

Revue Presse

Ferries marocains bloqués : les marins brisent l´omertà

|

| Les salaires ? De 160 € (pour une femme de ménage) à 1500 €. Quand ils sont versés. (V.D.) |

Midi Libre 10/02/2012

Longtemps, il leur a été conseillé de se taire pour ne pas troubler les négociations menées au Maroc afin de sauver leur compagnie. Alors les 220 marins n’ont rien dit. Rien dit des conditions de vie à bord des ferries bloqués à Sète depuis des semaines (*). Rien dit des effectifs réduits, des pièces de rechange qui se font rares. Rien dit des dégâts collatéraux sur leurs familles, au Maroc. Enfin ça, c’était jusqu’à ce jeudi. Car hier, des dizaines de marins des ferries Bni Nsar et Marrakech ont eu le courage de briser le silence (ceux du Biladi ont été plus discrets) : aucun n’a reçu de salaire depuis le mois de novembre ; certains, tel Arouna, mécanicien sénégalais “embauché” le 13 octobre dernier, n’ont jamais été payés.

Certains ont acheté, "aux puces", des radiateurs électriques

Les marins, jusque-là ravitaillés par les agents français de la Comanav-Comarit, ont reçu mercredi dix jours de vivres de l’armateur. Piètre consolation : le gazole (livré au compte-gouttes) manque sur les bateaux qui, pour les seuls besoins d’électricité et de chaudière, en engloutissent une tonne par jour, sans permettre de se chauffer. Du coup, certains ont acheté, "aux puces", des radiateurs électriques. Qui n’empêchent pas que "sur le Bni Nsar, il fait - 4 °C le matin" !

Sur le Marrakech, il n’y a plus d’eau, plus de sanitaires ni de cuisine et les groupes de secours sont défectueux. Alors, quand les marins ont appris que les sommes prélevées par la compagnie sur leurs derniers salaires afin de régler leurs prêts immobiliers, et leur couverture maladie, n’avaient pas été versées à leurs créanciers, ils ont craqué. Sur place le conseiller général François Liberti, suivi par le syndicat FO, a demandé que la Commission de bien-être des gens de mer se réunisse d’urgence ; le député Gilles d’Ettore a alerté le ministre ; le vice-consul du Maroc s’est défaussé. A Rabat, il paraît que les négociations se poursuivent...

(*) Sous saisie conservatoire depuis début janvier pour une créance de 4,58 M€ de fioul.

PATRICE CASTAN

Publié le : Vendredi 10 février 2012

Revue Presse

Le littoral sous la menace de submersion

|

| Le Languedoc-Roussillon, qui déploie environ 200 km de façade littorale sur la Méditerranée, est directement concerné par les effets du réchauffement climatique PHOTO D'ILLUSTRATION : DOMINIQUE ANDRE) |

Midi Libre 07/02/2012

D'ici à 2100, le niveau moyen de la mer augmentera de 20 à 60 cm et 60% du littoral du Languedoc-Roussillon va continuer à s'éroder, de façon plus ou moins marquée, indique une étude dont les conclusions ont été présentées mardi par la préfecture à Lattes.

"La situation ne va pas s'améliorer"

Le Languedoc-Roussillon, qui déploie environ 200 km de façade littorale sur la Méditerranée, est directement concerné par les effets du réchauffement climatique, avec l'érosion du trait de côte, la submersion marine et une fréquence accrue des phénomènes climatiques extrêmes, constate le rapport du bureau Sogreah. "La situation ne va pas s'améliorer, a souligné Cécile Lenglet, sous-préfet en charge du littoral à la préfecture de région, estimant qu'il est "nécessaire d'anticiper, d'accumuler un maximum de données, de gérer les stocks de sable et préparer la relocalisation de certains équipements".

Un ouvrage atténuateur de houles

Ces premiers résultats de l'étude réalisée dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 2007-2013 ont révélé l'urgence de mettre en place une gouvernance plus efficace entre les acteurs, alors qu'il faudra relocaliser des logements, des activités économiques ou des infrastructures de transports. Opération emblématique : entre Sète et Marseillan, dans l'Hérault, la route, auparavant en front de mer, a été reculée et accolée à la voie ferrée, pour reconstituer le cordon dunaire. Un système de drains et un ouvrage atténuateur de houles sont en cours d'installation.

L'opération a coûté 37 millions d'euros. Les experts présents se rejoignent toutefois sur un point : malgré toute la bonne volonté, tout ne pourra pas être défendu le long du littoral, à la fois par manque de ressources publiques, "et aussi parce que c'est difficile d'aller contre le vent, la montée de la mer et la houle". D'ici 2013, les travaux vont mobiliser 99 millions d'euros et les études prospectives 2 millions.

Publié le : Mercredi 08 février 2012

Revue Presse

Rencontre avec le "cœlacanthe", le plus vieux poisson du monde

|

| Une créature fascinante qui vit à plus de 100 m de profondeur Photo LAURENT BALLESTA |

Midi Libre 07/02/2012

"Dès la première plongée, dès les premières secondes, il était là...". Le plongeur héraultais Laurent Ballesta, notamment connu pour avoir assisté Nicolas Hulot dans l’émission Ushuaïa, évoque avec émotion sa rencontre avec le fascinant cœlacanthe (prononcez “sélakante”).

Il y a de quoi : le biologiste est le premier photographe de la planète à avoir immortalisé le plus vieux poisson du monde dans son élément, par - 120 m de profondeur...

"On le croyait disparu avec les dinosaures"

C’est toute cette histoire extraordinaire qu’il racontera demain soir, à Mare Nostrum (*) en commençant par la disparition du cœlacanthe, voilà 65 millions d’années, avant qu’il ne réapparaisse dans les filets d’un pêcheur sud-africain, en 1938...

"Sur le coup, personne n’y a cru : c’est comme si on retrouvait un tyrannosaure dans un ravin des Cévennes", explique par l’image Laurent Ballesta. "On le croyait disparu avec les dinosaures puisque c’est au XIXe siècle qu’on a découvert les premiers fossiles datés de 400 millions à 65 millions d’années. Cette découverte a été une révolution chez les scientifiques", s’enthousiasme-t-il.

Les recherches sur cette étrange créature, fascinante et inquiétante, vont se heurter à sa grande fragilité. Il a été repéré ou repêché aux Comores et en Afrique du Sud, mais jusqu’à maintenant sans aucune capture.

"C’est une espèce protégée qui livre ses secrets au compte-gouttes. Au Japon, une prime de 1 M$ (environ 760 000 €, NDLR) est promise à quiconque en ramènera un vivant. Il peut faire 2 m pour 100 kg mais il est très fragile et meurt instantanément si on le capture", poursuit celui qui a lancé un club de plongée à Carnon, l’été dernier.

Deux plongeurs morts

Le biologiste n’avait qu’une idée en tête depuis le début des années 2000 : prendre des clichés de cet ancêtre des océans dont l’image n’a été filmée que par robot. Pour cela, il fallait d’abord développer les techniques de plongée profonde, deux passionnés ayant péri en Afrique du Sud en tentant de le photographier.

En 2010, Ballesta et son équipe, enfin prêts, décrochent les autorisations et filent vers les côtes africaines. Ils vont effectuer vingt et une plongées profondes (nécessitant cinq heures de palier de décompression pour pouvoir passer 34 minutes à -120 m).

Et, à six reprises, ils croisent la route du poisson, dont quatre spécimens différents. "C’était le premier face à face entre un plongeur photographe et le cœlacanthe", s’enthousiasme laurent Ballesta dont les clichés sont parus dans National geographic international ou Paris Match.

(*) Projection demain à 20 h à l’aquarium Mare Nostrum (Odysseum), avec Laurent Ballesta, Gilles Bœuf et Gaël Clement. Entrée libre.

YANICK PHILIPPONNAT

Publié le : Mardi 07 février 2012

Revue Presse

Un nouveau vaisseau amiral pour les sauveteurs en mer

|

La Société Nationale des Sauveteurs en Mer lance ce jeudi le prototype du nouveau «canot tous temps», navire amiral dont le premier modèle prendra la mer en 2013.

Mini-révolution dans le milieu de l'aide aux naufragés: la Société nationale du secours en mer (SNSM) a signé jeudi le lancement du nouveau prototype de son canot tous temps, le «navire amiral» de sa flotte. Le premier modèle prendra la mer en mars 2013, en remplacement du canot «VILLE DE PARIS» de la station de l'île de Sein, vieux de plus de trente ans.

40 naufragés embarqués

A la suite de l'appel d'offre lancé par la SNSM, le cabinet d'architecte retenu pour la conception du nouveau navire est Pantocarène, installé à Port Navalo (Morbihan). Expert européen dans le domaine, il s'est spécialisé dans les vedettes rapides de sauvetage, de pilotage et les embarcations militaires ou paramilitaires.

Long de 17,80 mètres et propulsé par deux moteurs de 560 chevaux, cette embarcation nouvelle génération pourra déplacer 28 tonnes à pleine charge et embarquer 40 naufragés, dont quinze en places assises et deux en civières.

4600 sauvetages en 2011

Un budget global d'investissement de 1,2 à 1,3 million d'euros a été approvisionné pour fabriquer le prototype tout équipé. à terme, une enveloppe de cinquante millions d'euros, à étaler sur vingt-cinq ans, a été débloquée pour le renouvellement de la flotte composée au total d'une quarantaine de gros navires.

Association loi de 1901 reconnue d'utilité publique par décret du 30 avril 1970, la SNSM, présidée par l'amiral Yves Lagane, compte dans ses rangs 3500 sauveteurs embarqués bénévoles qui opèrent au large.

Avec 4600 sauvetages l'année dernière, la SNSM a vu son activité progresser d'environ 13% par rapport à 2010, une augmentation due principalement au développement des «loisirs nautiques», la plaisance restant stable. Pour le seul été 2011, 5916 personnes ont ainsi été prises en charge.

INFO LE FIGARO

Publié le : Jeudi 02 février 2012

Revue Presse

Seize chalutiers devront cesser leur activité en Méditerranée

Midi Libre 01/02/2012

Ce matin dans les locaux de l’organisation de producteurs Sathoan, à Sète, la directrice de la pêche méditerranéenne pour l’Union européenne, Monique Pariat, et le directeur des pêches, Philippe Mauguin, ont rencontré armateurs et responsables professionnels.

Ils ont notamment évoqué ensemble l’avenir de la pêche chalutière et annoncé qu’il faudrait que 16 chalutiers sur les 88 encore en activité, optent pour un plan de sortie de flotte, priorité devant être donnée aux armements les plus endettés.

Une telle réduction de la flottille pourrait signifier la “perte” d’une dizaine de chalutiers sur le seul port de Sète. Chalutiers qui fournissent les deux-tiers du poisson pêché.

Publié le : Jeudi 02 février 2012

Revue Presse

En 2013, les petits métiers pourraient avoir l´autorisation de pêcher le thon rouge

|

| Les pêcheurs se reposeraient sur un quota de 300 tonnes (OLIVIER GOT) |

Midi Libre 31/01/2012

Les pêcheurs exerçant le petit métier abordent l’année 2012 avec le sourire et croisent les doigts pour que 2013 soit pour eux encore plus ensoleillée ! La bonne nouvelle leur a été ramenée de Paris la semaine passée, par les représentants du syndicat des petits métiers de Méditerranée du Languedoc-Roussillon.

Jimmy Rodriguez, premier Prud’homme de Valras-Plage et secrétaire du syndicat régional des petits métiers, faisait partie du voyage à la capitale :

"Nous avons demandé pour le thon rouge un quota de 300 tonnes pour les 110 pêcheurs du syndicat, explique le Valrassien. Il nous a été répondu que ce n’était pas possible à mettre en place dès cette année, mais que cela devrait pouvoir se faire en 2013. Pour nous, c’est vraiment une excellente nouvelle car cela permettrait de combler les pertes dues à la fermeture de la pêche à l’anguille à certains moments de l’année et le fait que le poisson ait tendance à se raréfier en bordure des côtes, où nous pêchons à la différence des chalutiers."

Les pêcheurs se reposeraient sur un quota de 300 tonnes

Pour obtenir le précieux Sésame, les pêcheurs, qui ont demandé à ce que leur syndicat puisse gérer le quota en tant que groupement de navires, vont toutefois devoir se creuser la tête. Car il leur faut impérativement présenter un dossier de demande aussi carré que cohérent.

"Il va y avoir une autre commission qui se réunira à Paris au mois de juin pour reparler de tout cela, relève Jimmy Rodriguez. C’est à nous de remettre un dossier qui tienne parfaitement la route. En fait, ce que nous voulons, c’est gérer ce quota afin que certains ne fassent pas n’importe quoi, que ce soit en terme de prises ou au niveau de la vente qui devra aussi être très carrée."

En attendant, les petits métiers vont devoir continuer à se serrer la ceinture. Mais leur horizon proche a tendance à se dégager.

LAURENT FRANÇOIS

Publié le : Mercredi 01 février 2012

Revue Presse

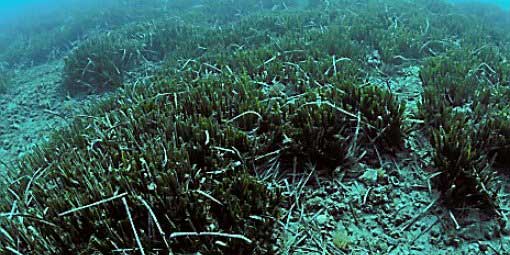

Richesse patrimoniale qu'il est bon de préserver

|

| Une prairie de posidonie au large du Cap-d'Agde (Photo Adéna) |

Midi Libre 30/01/2012

Les Posidonies (du genre Posidonia) sont des plantes aquatiques de la famille des Posidoniaceae. Bien qu'elles vivent sous l'eau, ce ne sont pas des algues, mais des plantes à fleurs (angiospermes) monocotylédones sous-marines. Comme toutes les plantes à fleurs, elles ont des racines, et se reproduisent grâce aux fruits qu'elles produisent.

Le nom générique Posidonia dérive de Poséidon (Dieu de la mer dans la mythologie grecque).

Les fibres des feuilles de posidonies, difficilement dégradables, sont rassemblées par les mouvements de la mer en boules feutrées, appelées ægagropiles, souvent rejetées sur les plages. Elles poussent uniquement sur le littoral méditerranéen à l'exception des côtes syro-libanaises et des abords du détroit de Gibraltar.

Leur croissance est très lente, de l'ordre de deux à trois centimètres par an. Et elles constituent une richesse patrimoniale qu'il est bon de préserver.

Publié le : Mardi 31 janvier 2012

Revue Presse

Le môle, un casse-pieds qui draine pourtant les foules

|

| Les joints avaient été “repris“ par la Ville, en régie, en 1990. Mais depuis, "ça a travaillé" dessous (VINCENT DAMOURETTE) |

Midi Libre 29/01/2012

Difficile d’aller y prendre un bol d’iode sans risquer l’entorse : ce n’est pas un scoop, le vénérable môle Saint-Louis est devenu un vrai un casse-pieds. Et si les Sétois ne se sont pas lassés de cette flèche de 800 mètres plongeant majestueusement vers le large, le môle s’est à tel point fait piégeux qu’à la moindre glissade, la promenade dominicale peut finir aux urgences.

Le revêtement de pierre froide, restauré en partie en 1948 (le môle a été bombardé en 1944) montre en effet des signes de faiblesse, et pas que lui, d’ailleurs : la structure même de cet “ouvrage fondateur” de la ville de Sète (lire ci-dessous) serait à revoir. De plus en plus, rejoindre l’aire de carénage relève du parcours du combattant que l’on soit à pied, en voiture, ou sur son scooter : le maire de Sète, François Commeinhes, l’a testé, et a moyennement goûté sur son fidèle destrier le fait d’être transformé en sauterelle, du “cul de bœuf” jusqu’au phare.

Et pourtant, bien que sexagénaire, le revêtement du môle, c’est du costaud, si l’on en croit Patrick Réamot, directeur des services techniques de la Ville : "Les anciens faisaient du bon boulot, on ne fait pas mieux aujourd’hui", assure-t-il. Il explique que les terrassiers de jadis optaient pour "des joints souples et la pose de pierres bombées qui les maintenaient en compression tout en offrant un excellent système d’évacuation des eaux".

Or, ce revêtement, à l’origine conçu pour accueillir filets de pêche, piétons - et charrettes, à la rigueur - subit depuis des années de fortes contraintes apparemment non imputables au seul stationnement des voitures mais plutôt au passage des poids-lourds.

Car si le môle n’est pas l’A9, les livraisons de gazole au poste d’avitaillement des pêcheurs, comme l’évacuation de déchets de l’aire de carénage, réprésentent plusieurs aller-retour par semaine.

Patrick Réamot, directeur des services techniques : "Un camion qui passe, c’est l’équivalent de 10 000 voitures"

"Et il est établi qu’un poids-lourd chargé à 10 tonnes par essieu use la chaussée 10 000 fois plus qu’une voiture à une tonne par essieu", explique le responsable des services techniques. Qui assure en outre que "la dégradation du revêtement est désormais exponentielle. La structure même du môle présente des fissures, des vides. Ça travaille, en dessous, les joints sautent, les pierres bougent, puis se cassent." Et de fait, les nids de poules (ou plutôt de gabians) jonchent l’itinéraire préféré des promeneurs. Or, difficile d’imaginer une solution rapide, efficace, et qui ne coûte pas les yeux de la tête : la Région, la Ville et l’Etat ont tous trois compétence sur une partie de l’ouvrage. Ils devront aussi avoir la bénédiction des très sourcilleux Bâtiments de France si d’aventure, ils décident d’intervenir. Un “pétassage” ne saurait, du reste, être une solution pérenne. D’autant que le maire de Sète, François Commeinhes, a une toute autre idée.

PATRICE CASTAN

Publié le : Lundi 30 janvier 2012

Revue Presse

Au Môle, deux Bretons dévorent les chalutiers

|

| En novembre, ils avaient démembré le Nostra Mar. Voilà ce qu’il restait samedi du Fernand (V. DAMOURETTE) |

Midi Libre 24/01/2012

S’ils sont reconnus comme des maîtres en la matière, c’est qu’avant de déconstruire, ces deux-là ont appris à les construire et à les réparer, les bateaux de bois. D’ailleurs, que nul ne s’y trompe : Fred et Yann Bellec, qui ont reposé leurs valises pour une quinzaine de jours au bout du Môle (mandatés par la société Barthès), ne sont pas de simples bûcherons. Malgré la barbe, les cheveux longs et les sortes de longues haches (des “merlins”, en fait) dont ils sont armés.

Charpentiers de marine, ces deux gars de Lorient “déchirent” des bateaux sétois en sortie de flotte ou fin de vie depuis 10 ans. Et depuis une semaine, c’est autour du Fernand qu’ils s’affairent. Un vénérable chalutier de bois sorti des chantiers en 1976 qui a pêché à Sète, puis à Agde, et en a vu passer, du poisson. La belle époque, quoi.

"Bien entretenu, ce bateau aurait encore pu naviguer un siècle…" Fred Bellec

On ne peut pas dire, d’ailleurs, que les deux “démolisseurs bretons” n’aient aucun état d’âme à déconstruire ce chalutier qui, "bien entretenu, aurait encore pu naviguer un siècle". Ils ont une sorte de respect pour les 130 tonnes de la bête (armée) et les 60 autres de bois - "que du bon : de l’iroquo et du chêne" - qu’ils découpent de manière chirurgicale, eux qui savent lire entre les membrures comme d’autres entre les lignes d’une main.

Le chalutier, ils l’ont d’abord “pelé” (ils ont ôté la couche de polyester) puis démembré, faisant le tri entre métal, bois, polyester et béton (eh oui, il y en a aussi). Puis le bois a fini dans des bennes ("d’où il semble que certains l’extraient pour se chauffer, vu que les bennes se vident seules") et le métal a été en partie récupéré par la société Barthès (dont un vieux groupe électrogène Perkins du genre increvable). D’ici la fin de la semaine, il ne restera plus rien du Fernand si ce ne sont les souvenirs de ceux qui, 35 ans durant, ont travaillé dessus.

Au mois de février, nos “démolisseurs bretons” remettront ça, et engloutiront avec le respect qui lui est dû un autre témoin d’une époque décidément révolue.

PATRICE CASTAN

Publié le : Mercredi 25 janvier 2012

Revue Presse

Le goéland mérite-t-il sa mauvaise réputation ?

|

| Le gabian a mauvaise presse : on lui reproche tout et parfois n’importe quoi (V.A.) |

Midi Libre 23/01/2012

Depuis quelques années, les communes littorales, dont Sète, ont redécouvert les vertus de la convention de Washington. Il faut dire que si cette dernière dresse la liste des espèces protégées, elle énumère aussi, en annexe 3, celles qui peuvent être régulées.

Le goéland dérange

Le goéland leucophée en fait partie. Et ça tombe bien, car “la bête” dérange. Pêle-mêle, on reproche au gabian d’être un peu trop porté sur la nourriture (ce qui le rend agressif et voleur), d’attaquer les joggeurs qui lui déplaisent, de “gueuler” à longueur d’année (ça, c’est bien sétois), de décimer les mouettes... Bref, d’être un sale animal dont il est impératif de contenir l’extension.

Du formol sur les œufs

Du coup, à Sète, où l’on recense 800 goélands, la Ville a monté le dossier qui permet d’étouffer les poussins dans l’œuf : depuis 2009, au printemps, une équipe (suivie par un membre de la Ligue de protection des oiseaux) va de nid en nid, pulvérisant du formol sur les œufs, puis un produit qui empêche l’oxygène d’y pénétrer. Une “méthode douce” pour neutraliser - définitivement - le poussin et espérer une maîtrise des populations de volatiles.

Mais le gabian est-il aussi "nocif" qu’on le dit ?

Il est vrai que, pas du genre discret, il se voit et s’entend. Soyons toutefois précis : notre leucophée ne crie pas toute l’année mais “seulement” en période d’amours, d’accouplement et d’éclosion. Bon, d’accord, il crie aussi quand il défend les “jeunes” qui promènent sur les toits et crie encore pour encourager ceux qui, apprenant à voler, se jettent dans le vide.

En bref, trois mois de vacarme (de mars à juin). Pas plus. Après, il est - à peu près - calme. Côté agressivité, "le gabian n’attaque pas, il intimide", précise le naturaliste Yves Corroy. Qui convient néanmoins que deux ou trois goélands vociférant à 20 cm de votre crâne peuvent faire craindre le pire.

Troisième chef d’inculpation : la gloutonnerie

Et y compris vis-à-vis de ses semblables. On a vu des gabians voler des pizzas dans les restos, manger des pigeons, se régaler d’une nichée de cannetons... On les a même accusés, aux Aresquiers, d’avoir attaqué une colonie de sternes naines, protégées.

Ce qui, après des tirs encadrés par l’ONC (Office national de la chasse) sur les goélands, s’est avéré être faux : les gabians n’avaient pas “gobé” les sternes mais s’étaient simplement installés sur leur zone de nidification. Forcément, ces dernières avaient dû aller crécher ailleurs.

D’ailleurs, le gabian n’est pas glouton : il mange seulement 10 % de son poids par jour, soit environ 100 g de nourriture (pour 1,20 m d’envergure, il ne pèse pas plus d’un kilo).

Paresseux et très opportuniste

En revanche, il est paresseux, et très opportuniste, ce qui rend d’infinis service à la collectivité car il “déjeune” sur Sète : sans lui, les plages seraient impratiquables, à moins de quadrupler les équipes de nettoyage. Le leucophée engloutit tout : poissons et oiseaux morts, restes de sandwiches, etc.

C’est lui, aussi, qui mange à peu près tout ce que les pêcheurs rejettent à la mer car à la différence du cormoran ou de la mouette, le gabian ne pêche pas : il récupère. C’est d’ailleurs la présence d’une industrie de la pêche qui l’a incité à se fixer à Sète : notre animal se nourrit à 80 % des rejets de la pêche, à 20 % d’ordures ménagères, contrairement à ses 40 000 cousins marseillais qui, eux, se nourrissent à 90 % dans les décharges.

Il rend tout de même de fiers services

Bref, le gabian sétois rend tout de même de fiers services. Et s’il est très bruyant, il n’y a apparemment qu’en Méditerranée que l’on s’en plaint : en Normandie et en Bretagne, la densité de goélands (argentés, pas leucophées) est largement supérieure, et personne ne songe à les éradiquer.

Peut être parce que ceux qui y vivent intègrent le fait que le bord de mer n’est pas une carte postale. Et puis en Méditerranée, le bipède, comme le gabian, a une grande g... La stérilisation permet donc autant de réguler l’espèce que de calmer ceux qui s’en plaignent.

PATRICE CASTAN

Publié le : Mardi 24 janvier 2012

Revue Presse

Face à la crise, le port de Sète résiste bien

|

| La direction du port espère bien utiliser à 100 % le nouveau portique (Archives V.DAMOURETTE) |

Midi Libre 21/01/2012

Déconfiture d’Agrexco, saisies des bateaux de la Comanav-Comarit, baisse du trafic passagers et crise mondiale. 2011 aurait pu être une année noire pour le port de commerce de Sète.

Le millésime restera au contraire très satisfaisant avec une hausse de 6 % du tonnage global (3,6 millions de tonnes). Le point sur les principaux trafics avec Marc Chevallier, président de l’EPR Port Sud de France et Jean-Loup Bertret, directeur.

Le terminal fruitier

Cet équipement frigorifique de 23 000 m2 ultra-moderne, opérationnel depuis juin, a bien failli ne pas voir une caisse de fruits en 2011. Et pour cause : l’entreprise israélienne Agrexco, principal client de Reefer terminal Sète (RTS, la société qui exploite ce terminal), a été liquidée en cours d’année.

Heureusement, la holding italienne GF Group, qui chapeaute RTS, a repris le trafic de fruits et légumes entre Israël, l’Italie et Sète à son compte et les premières palettes ont débarqué sur l’Île singulière en fin d’année, à raison d’une rotation par semaine.

Prévisions de trafic : 200 000 tonnes par an, à destination de la France et de l’Europe du Nord. Et il y a encore une belle marge de progression : le terminal fruitier est dimensionné pour traiter 500 000 tonnes de fruits et légumes. Les cargos de GF Group présentent par ailleurs l’avantage d’accepter des cargaisons mixtes. Ils repartent ainsi chargés de voitures (10 000 unités par an) et assurent le transit de 27 000 conteneurs EVP (équivalent vingt pieds, unité de mesure) par an.

Le trafic conteneurs

La véritable mauvaise nouvelle est peut-être là. La ligne vers les Caraïbes, mise en place par deux armateurs, quitte Sète pour s’installer à Fos. On est donc encore loin de l’objectif fixé à 150 000 EVP par an. Marc Chevallier et Jean-Loup Bertret se disent cependant confiants sur la possibilité de doper ce secteur d’activité et d’utiliser à 100 % le nouveau portique arrivé spectaculairement par la mer, l’été dernier.

Les voitures

85 000 véhicules neufs ont transité par Sète en 2011 (en majorité importation de véhicules asiatiques). Il y a cinq ans, ce trafic n’existait pas. Belle réussite donc (+ 30 % par rapport à 2010) d’autant que Renault a fait de Sète et du Havre ses deux bases de transports. 10 000 voitures supplémentaires produites par Renault dans son usine de Tanger sont attendues ces prochaines semaines.

L’usine Lafarge

Le terminal cimentier est désormais en fonction. La production sera à terme de 400 000 tonnes annuelles. Mieux, dès 2014, avec le prolongement du quai H (50 M€ d’investissement), le clinker, constituant du ciment artificiel, sera acheminé par mer, et non plus par camions.

Bétail et céréales

Sète est le premier port européen pour le bétail avec 235 000 têtes exportées chaque année vers la Turquie, le Maghreb, le Liban ou la Libye. En fonction depuis plusieurs semaines, le nouveau silo à céréales trouvera son rythme de croisière en 2012. L’ancien silo sera détruit par l’EPR en fin d’année.

Emploi et retombées économiques

L’EPR emploie aujourd’hui 87 personnes. à ce nombre, il faut ajouter le personnel technique de la Région chargé de l’entretien du port, les dockers (ils sont environ 80) et les différentes entreprises privées qui travaillent sur le site (entreprises privées, pilotes, lamaneurs, remorqueurs).

Pour y voir plus clair, la Région est en train de mener une étude sur les chiffres réels de l’emploi sur le port ainsi que sur les retombées économiques liées aux différentes activités développées sur place.

Publié le : Dimanche 22 janvier 2012

Revue Presse

Ferries : une ardoise de 4,58 M€ de fuel !

|

| Le Bni Nsar a également été saisi. Les trois bateaux restent à quai. (VINCENT ANDORRA) |

Midi Libre 19/01/2012

4 580 000 €, dont 3,58 M€ rien que pour le Biladi. C’est le montant des impayés de fuel qui ont valu à chacun des trois ferries de la Comanav-Comarit de faire l’objet d’une saisie conservatoire. Et d’être retenus dans le port de Sète. Mais pas uniquement pour ces petites ardoises de carburant (dont les plus anciennes remontent à septembre dernier).

Jusqu’ici, la communication des représentants de la compagnie marocaine étant elle aussi “à sec”, il était bien difficile d’en savoir plus sur les montants précis et la nature exacte de ses créances. On en sait un peu plus aujourd’hui, mais partiellement.

Selon nos informations, ce ne sont pas seulement trois requêtes en saisie conservatoire, mais sans doute le double, qui ont été adressées au président du tribunal de commerce de Montpellier. Trois de ces requêtes concernaient les notes de carburant en instance pour chacun des trois ferries. Y compris donc pour le Bni Nsar, immobilisé depuis le 5 décembre, officiellement alors à la suite de la suspension de la ligne Sète-Nador.

Ces requêtes émanaient de la société Ocean Energy, fournisseur de carburant (dont le siège social se situe aux Grenadines mais qui est aussi domiciliée à Monaco). Les ordonnances de saisie qui en résultent sont toutes trois datées du 12 janvier. Soit une semaine après les placements en rétention successifs du Biladi (le jeudi 5) puis du Marrakech (le lendemain), dûs, eux, à trois saisies antérieures. La plus importante serait liée à une créance réclamée par une société espagnole. Les autres proviendraient des poursuites respectivement lancées par une entreprise marocaine et une entreprise bretonne, dont les factures adressées à la Comanav-Comarit sont elles aussi restées lettres mortes.

A l’issue de chaque ordonnance, la compagnie marocaine dispose d’un mois pour payer ses dettes ou pour présenter des garanties bancaires permettant la main levée des saisies. Ce qui signifie par exemple, dans le cas du Biladi, qu’elle a jusqu’au 5 février pour trouver les fonds nécessaires. Ce qui n’est pas gagné...

MARC CAILLAUD

Publié le : Vendredi 20 janvier 2012

Revue Presse

Naufrage du Concordia : ces titanesques hôtels flottants dans la tempête

|

| La taille hors norme du Concordia rend la situation encore plus complexe pour les sauveteurs et les experts. (AFP) |

Midi Libre 17/01/2012

Le naufrage du Concordia met en lumière les limites de ces nouveaux géants des mers.

Un immeuble sur l’eau. Le Thomson-Dream, 243 mètres et 1 600 personnes, a accosté treize fois à Sète l’an passé. Sans problème. Ce géant des mers qui, par ses dimensions, tient la comparaison avec les 280 mètres du Concordia a nécessité un entraînement spécifique des six pilotes du port de Sète, pourtant expérimentés.

Rendus obligatoires dans la majorité des ports, les pilotes sécurisent l’approche des navires. "Pour ce bateau énorme, on a étudié la manœuvre avec un simulateur", explique Jean-Noël Surcouf, responsable des pilotes - et dont l’aïeul fut un fameux corsaire. Des pilotes qui, le jour J, ont utilisé un système GPS ultra-performant d’une extrême précision.

"Ce naufrage fait penser au vol Rio-Paris"

Le matériel ne fait pas tout. Jean-Robert Varaillon-Laborie, commandant du Biladi, ferry reliant Sète à Tanger (Maroc) l’explique : "Je suis sidéré qu’il n’y ait pas eu plus de morts. On touche à la limite des aides à la navigation. Ce naufrage fait penser au vol Rio-Paris. On croule sous l’électronique embarquée."

Il préconise de "revenir à des choses simples. à bord, il n’y a plus de cartes en papier. Que des écrans qui accumulent les données. L’équipage est coupé de la réalité. Parallèlement, il y a trop de pression des concepteurs d’appareils sur les instances de décision."

"L’augmentation de la taille est problématique"

Tous les acteurs maritimes s’inquiètent de la course au gigantisme qui, avec la multitude de langues parlées sur un paquebot, complexifie l’évacuation des passagers. "Il est difficile pour un seul pays de fournir assez de secours en peu de temps pour éviter une catastrophe", s’alarme un pilote qui veut rester anonyme.

Hubert Ardillon, président de l’association française des capitaines de navires, résume : "Lors d’un naufrage, la panique est contagieuse. Gérer 4 000 personnes au lieu de 400, c’est 10 fois plus difficile." Surtout près des côtes.

"Souvent, c’est une erreur humaine qui mène au naufrage", confie Philippe Martinez, responsable du centre de sécurité des navires qui, sur le quartier de Sète, a contrôlé 65 bateaux de plus de 70 mètres en 2011.

Même si "La sécurité des bateaux s’améliore"

Car, globalement, la "sécurité des bateaux s’améliore sensiblement. La flotte se renouvelle et la demande de sécurité est plus grande". Pour preuve, trois bateaux ont été retenus à quai l’an passé, deux fois moins qu’il y a 10 ans.

On est loin de l’Edoil, le plus vieux bateau-poubelle qui moisit dans un coin du port de Sète depuis précisément 9 ans.

Pour le pilote du Biladi, "s’approcher des côtes fait partie du jeu, mais pas de nuit et si près". Il regrette l’inexistence de station de surveillance côtière là où le Concordia a sombré.

"Quand un paquebot approche trop près de Carthagène, d’Almeria ou de Cap Béar, il y a toujours quelqu’un pour s’en émouvoir." Le commandant veut aussi généraliser les dispositifs de contrôle du trafic dans les zones dangereuses ou écologiquement sensibles. A l’instar du VTS (Vessel traffic service).

OLIVIER SCHLAMA

Publié le : Mercredi 18 janvier 2012

Revue Presse

Ils vont explorer le patrimoine marin sétois

|

| Amarré à Cayenne, le RV Heraclitus ira bientôt s’ancrer quai de la République (V. DAMOURETTE) |

Midi Libre 16/01/2012

Avec ses voiles lattées, il a bien la forme d’une jonque chinoise. Mais la comparaison s’arrête là. L’étonnant trois-mâts de 25 m de long qui est arrivé de Marseille jeudi dernier dans le port est un bateau unique en son genre. Depuis 1975, le Research Vessel (“Vaisseau de recherche”) Heraclitus (philosophe grec antique) a parcouru 270 000 nautiques et six océans. Surnommé The Black Ship (Le Bateau noir) en raison de sa coque anthracite en ferro-ciment, il dépend d’une fondation internationale, Institute of Echotechnics.

Ses missions : explorer les univers marins du globe à travers les mythes, les échanges, les conditions climatiques, la vie quotidienne des gens de mer... "L’an dernier, l’Heraclitus a entamé une expédition qui va durer quatre ans tout autour de la Méditerranée, à la découverte du patrimoine culturel et historique de chaque port", explique Christine Handte, chef des opérations. Nous collaborons avec diverses institutions, en particulier le musée d’ethnologie de Valencia, en Espagne, et l’office de la Mer de Marseille, à qui nous transmettons ce que nous recueillons : des interviews, des photos, des vidéos, qui sont ensuite diffusées sur internet et feront l’objet d’une exposition itinérante".

Claus Tober (capitaine), Frédéric Hegeler (second), Myriam M’Nasri et Anna Ferrer Ribera complètent l’équipage de volontaires, qui sera renforcé au fil de leur long séjour : trois mois, jusqu’à la prochaine biennale Escale à Sète (du 6 au 9 avril). Ironie du sort : l’un des artisans de la venue de l’Heraclitus dans l’île singulière n’est autre que le commandant du Biladi, l’un des trois ferries assigné à résidence dans le port...

MARC CAILLAUD

Publié le : Mardi 17 janvier 2012

Revue Presse

Pêche : les raisons du départ des thoniers vers la Libye

|

| Le Conseil national de transition libyen a convoqué les bateaux en urgence. (ARCHIVES V. ANDORRA) |

Midi Libre 15/01/2012

Mercredi, dix des "senneurs" immatriculés à Tripoli ont mis le cap sur les côtes lybiennes qu'ils devaient atteindre hier. A l’heure où paraissent ces lignes, la petite dizaine de thoniers qui a quitté Sète dès la nuit de mardi à mercredi a dû toucher les côtes de Libye. Une flottille de senneurs appartenant à des compagnies libyennes (dont notamment la Safaa) mais amarrés depuis des mois à Sète, sous la “responsabilité” de divers patrons locaux. Plusieurs raisons à cela, et d’abord les relations de confiance établies avec la Libye par les armateurs sétois dès le début des années 2000, où une forme de transfert de compétences avait permis au pays de Kadhafi d’exploiter ses ressources en thon rouge.

Sur les dix bateaux partis mercredi, trois ont appareillé sous l’autorité de l’armement Scannapieco, les autres de l’armement Avallone et du groupement Biondini-Marin-Carrenon. Et ce n’est pas pour traquer le thon rouge que ces derniers ont mis le cap vers le large puisque cette année, la campagne se déroulera exclusivement du 15 mai au 15 juin.

Non, si les “thoniers libyens” sont partis précipitamment, c’est à la demande du Conseil national de transition libyen (CNT) qui doit préparer avant la fin du mois de février son plan de pêche et le présenter pour validation à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique nord (Icaat), ce qu’a d’ailleurs fait la France le 6 janvier dernier.

Pour ce faire, le CNT a donc voulu faire un état des lieux de sa flotte (la Libye a déjà dénombré 13 thoniers sur ses côtes) et a convoqué en urgence tous les bateaux libyens “basés” dans des ports étrangers, menaçant les compagnies qui ne répondraient pas à cet appel de les priver de licence (de pêche) en 2012.

Reste que si ces bateaux sont détenus à 100 % par des compagnies libyennes, on peut légitimement se demander pourquoi c’est à Sète qu’ils passent (au moins) l’hiver. Selon nos sources, les compagnies propriétaires de cette flottille auraient préféré voir l’entretien de leurs navires effectué en France et ceux-ci être amarrés en toute sécurité dans le port de Sète. La révolution libyenne leur a, depuis, donné raison.

Quant au rôle précis des armateurs sétois, il est difficile à déterminer tant on est peu loquace du côté des armements thoniers. Ce que l’on sait, c’est que ce sont les Sétois qui, lors des campagnes de pêche, ont la main sur le commandement de ces navires. Il se murmure en outre qu’une partie de l’électronique embarqué sur les thoniers libyens aurait été démontée avant que ceux-ci ne mettent le cap sur la Libye. Une crainte de non retour ?

PATRICE CASTAN ET FRANÇOIS DORé

Publié le : Dimanche 15 janvier 2012

Revue Presse

Le comité qui “traduit“ la pêche languedocienne en haut-lieu

|

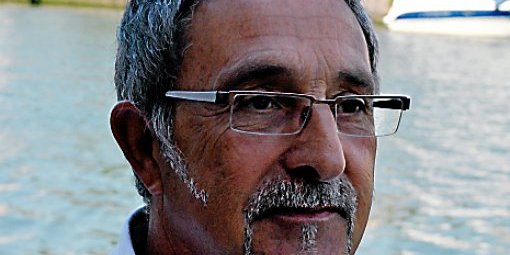

| A 70 ans, Henri Gronzio ne rempile pas. (© D.R) |

Midi Libre 12/01/2012

C’est un rouage qui fait la jointure entre les prud’homies, le ministère et le Comité national des pêches. Il peut être amené à traiter de tous les problèmes du monde de la pêche, sauf les conflits d’usages qui se règlent, eux, au niveau de la prud’homie ou des affaires maritimes. La création des comités des pêches (en 1991) doit beaucoup à une volonté de traduire en termes administratifs et juridiques la volonté de la base, alias les pêcheurs ; de juger de la viabilité des requêtes, et de faire remonter en haut-lieu.

C’est à la pointe du Barrou que Sète abrite le comité régional des pêches. Aujourd’hui y travaillent cinq jeunes techniciens qui se partagent entre questions juridiques, administratives et environnementales, règlent les problèmes des licences (sur l’étang par exemple), d’utilisation des engins de pêche (les filets, NDLR), de coordination, etc. Ils évaluent l’impact de la pêche sur l’environnement mais aussi tout ce qui vise à restreindre l’activité des pêcheurs. Qu’il s’agisse de pollution ou de mesures de protection du milieu qui ne seraient pas pleinement justifiées.

"On ferait mieux de se préoccuper des pollutions plutôt que d’accuser les pêcheurs"

Ainsi, le comité régional des pêches, non par la voix de ses techniciens mais par celle de ses élus, est parfois amené à prendre des positions disons plus politiques...

Plutôt discret si l’on oublie sa sempiternelle écharpe rouge, le président sortant et ancien pêcheur Henri Gronzio ne s’est pas privé de donner son avis. Son avis sur l’attribution des rares “PPS thon rouge”, par exemple, permis de pêche spéciaux permettant aux anciens thonailleurs (dont les petits filets dérivants ont été interdits) de continuer à pêcher du thon, à la ligne.

"Je leur ai dit, à Paris, combien limiter drastiquement le nombre de PPS était une aberration. Même Greenpeace, lors d’une réunion, a reconnu l’erreur qui a consisté à s’attaquer aux thonailleurs. J’ai d’ailleurs mis un point d’honneur à ne bloquer aucune demande de PPS."

Son avis sur la sanctuarisation des herbiers de zostères (poumon de l’étang, aussi) : "J’ai fait remarquer à nos interlocuteurs que s’ils peuvent aujourd’hui baliser une zone à protéger, c’est bien que les herbiers existent et que les filets de nos pêcheurs, dans l’étang, ne les ont pas altérés..."

Et plus globalement sont point de vue sur l’impact de la pêche au regard de celui de la pollution : "Il y a moins de 750 bateaux de pêche en Languedoc-Roussillon, contre 94 000 bateaux de plaisance (225 000 en Paca !). A mon avis, on ferait mieux de se préoccuper un peu plus des pollutions plutôt que d’accuser les pêcheurs de piller la ressource. D’autant que l’on sait aujourd’hui que si le poisson bleu disparaît, ce n’est pas à cause d’eux..."

Ils n’ont pas fait liste commune cette année

Depuis quelques semaines par correspondance et “physiquement” aujourd’hui (aux affaires maritimes, rue Hoche), les marins de la région (patrons et matelots) pouvant justifier d’au moins trois mois de navigation sont invités à élire leurs représentants aux comités des pêches.

Comités locaux, départementaux et régional. Si les syndicats CGT et FFPSM avaient fait liste unique en 2009, ce n’est pas le cas cette année (*). Une fois élus, les membres de chaque comité local éliront un comité départemental, pour le Gard et Port-Vendres, en tout cas, le comité régional de Sète représentant l’Hérault.

Autre spécificité sétoise : le comité local des pêches se fondra dans la structure basée au Barrou, et il n’y aura donc pas de successeur à trouver à Denis Moreno, jusque-là président du comité local. Enfin, l’ensemble des élus désignera d’ici une semaine le président du comité régional. A noter que la représentation de chacune des deux listes dans les assemblées sera proportionnelle aux résultats.

Sur environ 800 inscrits lors des dernières élections, en 2009, on comptait 298 marins salariés, 481 chefs d’entreprises embarqués, deux patrons non embarqués, cinq pêcheurs à pied (!), un élevage marin. w (*) La Fédération française des syndicats professionnel maritimes (FFPSM) regroupe des marins de chalutiers, thoniers et petits-métiers. La Fédération des syndicats maritimes CGT est plutôt axée sur les petits-métiers.

Pa.C

Publié le : Vendredi 13 janvier 2012

Revue Presse

Sébastien Frey : "J'aime le débat"

Midi Libre 10/01/2012

Le conseiller général, par ailleurs président de la Sodéal, répond à Henri Couquet (voir notre édition d'hier) sur les chiffres dévoilés par la Sodéal.

"Je m'étonne que Monsieur Couquet se plaigne de la communication par la Sodéal des résultats financiers de l'exercice 2011. Ceux-ci ont été officiellement présentés au conseil d'administration de la société lors de la réunion qui a été tenue le 5 janvier dernier et feront prochainement l'objet d'une délibération soumise au conseil municipal.

Je confirme que le chiffre d'affaires 2011 est le meilleur chiffre d'affaires réalisé par la Sodéal depuis sa création. Je confirme aussi que le résultat de 2011, qui s'élève à hauteur de 42 396 €, est le meilleur de ces six dernières années et que l'investissement réalisé dépasse très largement les objectifs assignés par la Ville d'Agde. Autre point à propos duquel, il me faut, semble-t-il, rassurer Henri Couquet, très inquiet en ce début d'année : j'aime le débat !"

Publié le : Mardi 10 janvier 2012

Revue Presse

Sodéal : Couquet pense que Frey "craint le débat"

|

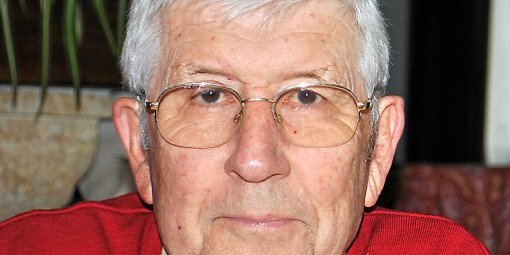

| Henri Couquet se demande comment la Sodéal a pu présenter un bilan 2011 précis... © D.R |

Midi Libre 09/01/2012

Les réactions n'ont pas tardé après la réunion publique orchestrée par la Sodéal. Henri Couquet s'est ainsi fendu hier matin d'un communiqué incisif :

"Après le sévère carton jaune infligé par les juges de la chambre régionale des comptes à la gestion de la Sodéal, son président, Sébastien Frey, a éprouvé le besoin de justifier son bilan lors d'une réunion publique. J'aimerais bien savoir comment celui-ci a pu présenter à la presse un bilan précis de l'année 2011, avec chiffre d'affaires et bénéfice à l'appui, alors qu'aucun compte-rendu n'est présenté en conseil municipal.

C'est pourtant une obligation. L'an dernier, nous avons dû attendre le mois de septembre pour le bilan 2010. Craint-il le véritable débat que cela susciterait alors ?"

Et l'élu d'enchaîner : "Par ailleurs, je trouve déplorable qu'un représentant des usagers du port, et membre du conseil portuaire (Charles Robin, NDLR), soit assigné en justice alors qu'il essaie de défendre ses pairs et de faire progresser, à sa manière, la gestion des ports."

Publié le : Lundi 09 janvier 2012

Revue Presse

Bni Nsar, Biladi, Marrakech à quai : la fin d´une ligne ?

|

| Le Marrakech et le Biladi, “retenus“ dans le bassin d’Orsetti. Le Bni Nsar a lui été amarré en sortie de port. (VINCENT ANDORRA) |

Midi Libre du 08/01/2012

Les trois navires assurant la liaison vers le Maroc sont immobilisés dans le port de Sète. Deux sont saisis : la compagnie Comanav-Comarit devrait plusieurs millions d’euros à différents créanciers.

Situation inédite, hier, dans le port de Sète. Les trois navires de la société Comanav-Comarit étaient à quai. Le Biladi et le Marrakech saisis, le Bni Nsar arrêté. Au sol, des centaines de passagers bloqués. à bord, des équipages impuissants. La faute à qui ? Aux créances de l’armateur marocain. Comment en est-on arrivé là ? Que vont devenir les bateaux ? Y a-t-il encore un avenir pour les lignes maritimes vers le Maroc ? Autant de questions qui se posent aujourd’hui face au silence assourdissant de l’armateur.

1. Friture sur les lignes

D’insuccès en échecs, l’histoire des lignes maritimes “passagers” n’est pas, à Sète, un long fleuve tranquille. Hors les couacs des rotations assurées par la Comanav, la Comarit (et notamment la brève mise en service du ferry Le Corse) puis la “Comanav-Comarit”, avec le Maroc, on se souviendra de l’échec de la ligne avec l’Algérie (vers Alger et Oran), en 2005. Une offre qui avait reçu un accueil enthousiaste des voyageurs mais s’était heurtée à un mode de fonctionnement ubuesque du personnel de bord. Sur le Millenium, bateau grec qui assurait la liaison, il n’était pas rare de se voir demander une rallonge pour avoir accès à une cabine pourtant déjà payée ! Autre gâchis au départ de Sète : la ligne vers les Baléares.

Lancée en 2003 par la compagnie Medmar, celle-ci avait attiré 35 000 passagers en six mois. En 2004, du fait de l’effondrement d’une partie du quai d’Alger (trou qui mettra du temps à être comblé), le navire avait été invité à accoster dans le port de commerce, quai Colbert. Là, outre la difficulté de convoyer les passagers, charger camping-cars, remorques et camions était impossible vu la hauteur (insuffisante) du quai, ce qui plombait d’autant la possibilité de rentabiliser les rotations. Et c’est finalement en mai 2005 que l’armateur, effaré par l’accueil des autorités portuaires d’alors, jetait l’éponge.

2. Navires inadaptés

Mais comment l’exploitation, en monopole, depuis 1975, de la ligne entre la France et le Maroc a-t-elle pu connaître de tels ratés ? Hormis les raisons inhérentes à la gestion de la compagnie privée issue du rachat, il y a 3 ans, de la Comanav par la Comarit (et le fait que cette dernière aurait payé très cher les bateaux un temps passés entre les mains de CMA-CGM), la conception même des navires assurant cette ligne ferait peser bien des doutes sur la viabilité de l’affaire.

Les bateaux, de conception ancienne (une trentaine d’années), cumulent en effet bien des handicaps. Gloutons en matière de carburant, ils offrent des performances d’un autre âge, naviguant en moyenne entre 15 et 20 nœuds, soit la moitié de la vitesse des navires qui assurent les rotations avec le Maroc au départ de Barcelone. Ils ne permettent pas non plus de convoyer un volume de fret qui garantirait leur rentabilité.

Au final, même avec 400 passagers à bord, ces navires-là seraient à peine viables. Ces derniers jours, les rumeurs les plus alarmantes et les chiffres les plus fantaisistes circulaient d’ailleurs au sujet des dettes supposées de l’armateur marocain : ici trois millions d’euros (il s’agirait en fait de l’ardoise laissée au chantier Union naval Barcelona), là 80 millions. Au Maroc, on parle de milliards de dirhams.

3 . Que vont devenir les bateaux ?

à ce stade, difficile de présager de ce que deviendront les deux ferrys saisis, pas plus que le Bni Nsar, “arrêté” faute de passagers. Ce que l’on sait, c’est qu’ils encombrent le port de Sète dont les personnels ont dû se démultiplier, jeudi, pour caser tout le monde. Le trafic marchandises était heureusement calme ce week-end. Plus problématique sera la question des équipages, encore à bord et bloqués sur Sète.

4. Quid des hommes d’équipage ?

De l’équipage du Bni Nsar (qui a succédé au Mistral Express et ne fait pour l’heure l’objet d’aucune saisie), il ne resterait actuellement à Sète qu’une quinzaine de marins, le personnel de maintenance essentiellement. En revanche, une cinquantaine de membres d’équipage seraient encore à bord du Marrakech et du Biladi. Personnels auxquels la compagnie, selon certaines sources, devrait des arriérés de salaires.

5. Peut-on redresser la barre ?

Si les rumeurs concernant les créances de la Comanav-Comarit se confirment, on voit mal comment celle-ci pourrait sortir la tête de l’eau avec de tels navires. Il se murmure en revanche qu’un armateur serait déjà positionné pour proposer, sur cette ligne, des bateaux du gabarit de ceux qui partent de Barcelone.

Le vice-président de la Région, Robert Navarro (en déplacement à l’étranger, il n’a pu être joint hier), avait en tout cas été très clair en constatant les mauvais chiffres du trafic passagers au départ de Sète (moins 11 % en 2011) : si le port ne redresse pas la barre, la Région s’économisera l’investissement sur une nouvelle gare maritime. L’ambiance pourrait bien ne pas être à la fête, en ce début d’année, du côté de l’EPR Port Sud de France…

SANDRA CANAL et PATRICE CASTAN

Publié le : Dimanche 08 janvier 2012

Revue Presse

La Sodéal a défendu son bilan

|

| Thierry Boucher, directeur de la Sodéal, a présenté les chiffres de l'année 2011 © D.R |

Midi Libre du 08/01/2012

On a beaucoup parlé de la Sodéal (Société de développement économique d'Agde et du littoral) cette semaine. Mardi, c'est tout d'abord un plaisancier en colère, Charles Robin, qui faisait état dans nos colonnes de ces interrogations concernant la gestion du port. Un courroux relayé dans le détail et plus largement sur d'autres supports locaux d'information, qui vaudront à son auteur d'être finalement assigné en justice par la Sodéal, comme l'a annoncé le président Sébastien Frey.

Autant dire que la spectaculaire réunion publique, prévue de longue date, qui a tout de même attiré 500 personnes jeudi dernier au palais des congrès, tombait à pic pour la Sodéal, qui n'a pas manqué l'occasion de redorer son blason, chiffres à l'appui.

Quelques minutes auparavant, Sébastien Frey et Thierry Boucher, directeur de la Sodéal, avaient tenu à rencontrer la presse pour dresser un bilan précis de l'année 2011 et présenter les perspectives de celle à venir. "Financièrement, a expliqué le président, nous avons réalisé le plus important chiffre d'affaires depuis la création de la société : 11,3 M€, avec 42 000 € de résultat bénéficiaire. En parallèle, nous avons investi 1,5 M€ en 2011, soit le double de celui qui était demandé par la Ville (la municipalité est le principal actionnaire de cette société d'économie mixte, NDLR)".

Les hausses des tarifs du port pointées du doigt par Charles Robin ? Sébastien Frey ne les nient pas, mais réfute le chiffre de 16 % depuis 2008. Après une augmentation de 3 % en 2010, l'année qui s'ouvre verra néanmoins les prix augmenter encore, "de 2,09 % exactement", précise le président.

Dans les secteurs portuaires, de la plaisance et des campings, la Sodéal veut poursuivre ses investissements en 2012. Un ponton d'escale de trente places va ainsi être installé à l'Avant-Port et le plan de réhabilitation des sanitaires (Centre-Port, Yacht-Club) va se poursuivre. "Nous visons également la quatrième étoile pour le camping de la Clape, grâce notamment à la piscine chauffée", ajoute Thierry Boucher. Quant au domaine de Baldy, situé sur la route de Sète, il sera exploité par la Sodéal dès cette année. Une étude concernant la réalisation d'hébergements pour les travailleurs saisonniers va d'ailleurs être lancée.

OLIVIER RAYNAUD

Précision de la rédaction : la photo de cet article est celle publiée sur le site du Midi Libre comme à notre habitude.

Publié le : Dimanche 08 janvier 2012

Revue Presse

Sur l'Hérault, les travaux d'évacuation des embâcles se poursuivent

|

| Le tractopelle sort des dizaines de mètres cubes de branchages. (© D.R) |

Midi Libre 07/01/2012

Quelques semaines après les spectaculaires inondations qui ont touché l'Hérault, le fleuve panse aujourd'hui ses plaies.

à Agde, sous le pont des Maréchaux, les dizaines de mètres cubes de branches, de troncs d'arbres et de déchets divers qui obstruaient une partie du fleuve, coincés contre une pile du pont, sont en passe d'être évacués. Des travaux engagés par le Conseil général et la Ville, qui a dépêché un bateau sur place, qui vont permettre aux bateaux de naviguer en toute sécurité en direction de l'écluse ronde et du Canal du Midi.

O. R

Publié le : Samedi 07 janvier 2012

Revue Presse

La Marine vient s´entraîner avec le canot SNSM de Sète

|

| Le canot de sauvetage et l’hélico se sont calés, par radio, sur une vitesse commune. (Photos V.ANDORRA) |

Midi Libre 03/01/2012

Le bateau de la SNSM a participé hier matin au large à un exercice d’hélitreuillage.

Comme quoi, un Dauphin cela va beaucoup plus vite qu’un bateau... Le canot de sauvetage de la SNSM a quitté son quai de la base Tabarly hier matin pratiquement au même moment qu’un hélicoptère de la Marine (un Dauphin) décollait d’Hyères (Var). Un quart d’heure plus tard, au large de la Corniche, l’hélico était en stationnaire au-dessus du pont du Marius Olivieri. Le temps pour l’aéronef de descendre un plongeur, puis une civière, le long d’un filin.

Tout ça dans le cadre d’un exercice comme il en arrive régulièrement tant pour les militaires que pour les bénévoles du canot de sauvetage. Puis l’homme, et son matériel, ont été remontés par l’hélico avant qu’il ne file à son point de départ. Du travail de pro.

Ph. M

Publié le : Mercredi 04 janvier 2012

Revue Presse

La Sodéal et sa gestion dans le viseur de Charles Robin

|

| "La Sodéal a besoin d'argent... et en dépense à tout va", regrette Charles Robin. (© D.R) |

Midi Libre 03/01/2012

Charles Robin mord toujours. à 84 ans, l'ancien président de l'UPCA (association des usagers des ports de plaisance du Cap-d'Agde), ingénieur qui fit notamment carrière aux Nations Unies, à la FAO (Food and Agriculture Organization), s'attaque une fois encore à la Sodéal, la société qui gère les ports de plaisance du Cap-d'Agde. Et ce, à quelques heures d'une réunion du conseil portuaire et du comité local des usagers du port (CLUP), qui s'annonce pour le moins animée.

Régulièrement, ce passionné de voile rédige notes, rapports, questionne, interpelle la direction de la Sodéal sur sa politique de gestion des installations portuaires. Des mois déjà qu'il dénonce "la dégradation financière" de la société, bien avant le rapport de la chambre régionale des comptes qui pointe du doigt une situation tendue. "La Sem devrait être soit recapitalisée soit dissoute dès lors que les capitaux propres de cette dernière deviendraient inférieurs à la moitié du capital social. La poursuite de la dégradation financière de la Sem expose cette dernière à ce risque, dit le rapport. La société, qui investit beaucoup tant pour le port que pour les campings afin de développer ses activités conformément aux engagements contractualisés avec la commune, fait face à des charges qu'elle arrive difficilement à assumer."

Un jugement "sévère", comme le reconnaît Charles Robin, mais qui a valeur d'avertissement. "Le code des ports prévoit une participation des usagers à l'administration de leur port. Ici, il n'en est rien. Certains administrent le port à leur guise." Dans le collimateur de ce roi de la procédure, le président de la Sodéal, Sébastien Frey, par ailleurs premier adjoint et conseiller général, et surtout Thierry Boucher, directeur de la société.

C'est d'ailleurs un courrier de ce dernier, adressé aux plaisanciers dans le cadre du contrat de renouvellement d'abonnement, indispensable pour conserver son bateau amarré au port, "et ce, avant même que le comité local des usagers du port et le conseil portuaire aient eu communication du budget du port 2012 et que le conseil municipal de la ville d'Agde ait approuvé le budget 2012 de la Sodéal" qui a fait sortir Charles Robin de ses gongs.

"Il s'agit ni plus ni moins d'une décision issue d'une délibération qui n'a pas eu lieu ! C'est pour le moins maladroit...» Et le poil à gratter de la Sodéal de dénoncer aujourd'hui "les 16 % de hausse des tarifs depuis 2008 (une éco-taxe a en plus été instaurée en 2009, NDLR). La Sodéal a besoin d'argent... et en dépense à tout va", regrette-t-il.

OLIVIER RAYNAUD

Publié le : Mardi 03 janvier 2012

Revue Presse

Petit inventaire des bateaux qui sont immobilisés à Sète

|

Commençons par le doyen : l’Edoil. Voilà bientôt neuf ans qu’il est en rade ! C’est en effet le 1er février 2003 que ce vraquier est arrivé d’Italie avec une cargaison d’huile de colza. L’huile a été livrée, les marins rapatriés après des mois de galère, mais le bateau, lui, est toujours là, au bassin à pétrole. Et risque d’y rester encore longtemps !

|

Autre vraquier, le Rio Tagus est immobilisé depuis treize mois en raison de son état défectueux. Les marins, soutenus par le Seamen’s club, ont été rapatriés début avril, avant que le bateau soit déplacé à Cayenne. Les autorités attendent toujours le contrat d’engagement que devait souscrire l’armateur auprès d’un chantier naval turc. Mais un mystérieux repreneur se serait manifesté.

|

Ce qui n’est pas encore le cas pour le Lena, lui aussi amarré à Cayenne, qui fait l’objet d’une saisie conservatoire depuis mars. L’équipage, qui avait également été pris en charge par le Seamen’s club, est reparti début octobre. Mais le repreneur du bateau estonien, une banque, ne sait comment s’en débarrasser.

|

Coincé depuis le 2 décembre au poste H1, le Normandic, lui, est au cœur d’un litige entre l’affréteur et l’armateur en raison d’une cargaison de pommes de terre avariées.

|

Enfin, depuis le 5 décembre, le dernier pensionnaire en date du port n’est autre que le Bni Nsar. Le ferry fait les frais de la suspension de la ligne entre Sète et Tanger, pour cause de chute du trafic passagers. Rendez-vous dans un an pour savoir si cette liste va se raccourcir... ou se rallonger.

Publié le : Samedi 31 décembre 2011