Soutenez votre Conseiller Portuaire

Gestion d'un port

InfoVent InfoMer

InfoNavigation

InfoRigolo

InfoLocalisation

InfoMèl

InfoDon

InfoDiverses

InfoThèque

Revue Presse

Des brise-lames devenus nécessaires

Midi Libre 12/11/2011

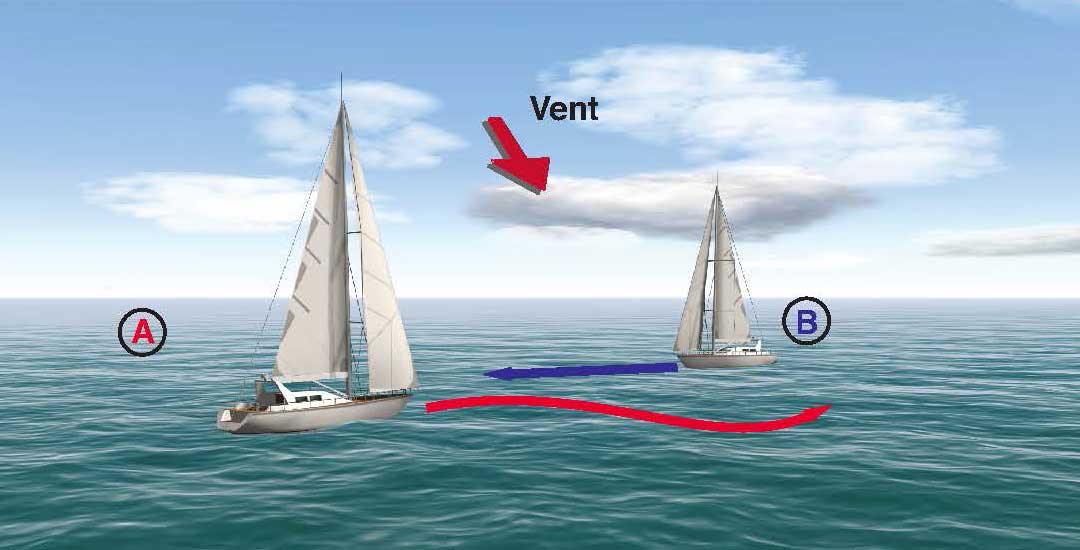

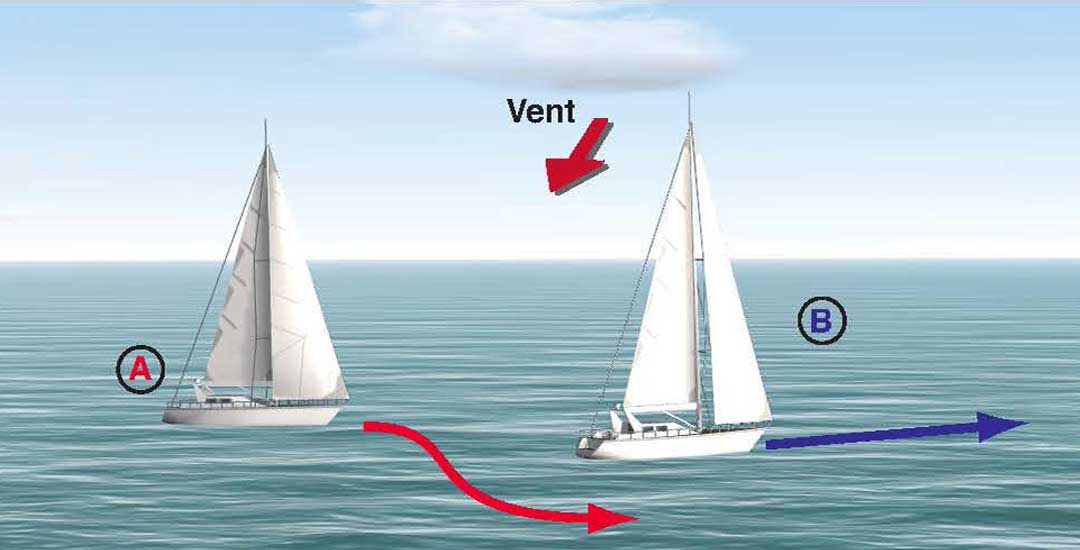

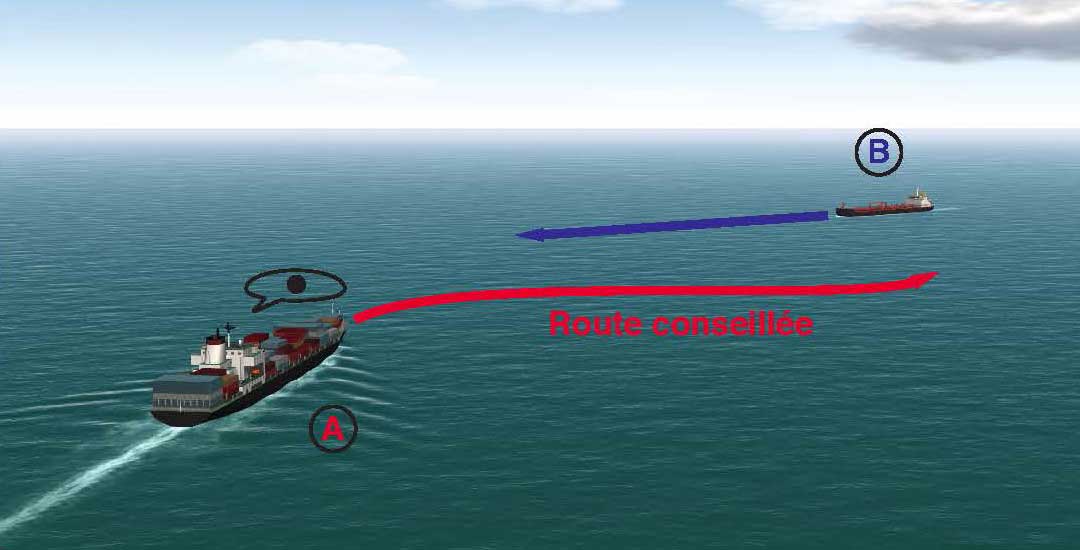

Approuvée en conseil municipal au mois de mai 2010, la décision de réaliser un tenon de 90 mètres de long, perpendiculairement à l’actuelle digue du Grau d’Agde et d’un brise-lames de 150 m plus à l’ouest, apparaît aujourd’hui plus que prioritaire.

Car la dernière tempête a une nouvelle fois mis en relief la fragilité du cordon littoral agathois, notamment sur ce secteur sensible du Grau d’Agde, soumis à un intense courant retour qui tire le sable vers le large.

A ce jour, le chantier est estimé 1,8 million d’euros hors taxes. Un investissement financé en partie par des fonds européens (22 %), de l’Etat, via le Fonds national d’aménagement et de développement du territoire (26 %) et de la Région (15 %). En attendant la totalité de la subvention pluriannuelle du Département, la part d’autofinancement de l’agglo se monte aujourd’hui à 685 000 €.

Publié le : Dimanche 13 novembre 2011

Revue Presse

L´horizon s´éclaircit pour les huîtres de Thau

|

| Les huîtres de Thau devraient être sur les étals pour les fêtes. Chères mais goûteuses. (A.P.) |

Midi Libre 11/11/2011

Depuis le 2 novembre au soir, les conchyliculteurs de Thau ne peuvent plus sortir une huître de leurs tables. Cela ne veut pas dire qu’ils n’en vendent plus, puisque les coquillages mis en bassin de purification avant cette date (en moyenne 15 jours de stock) ne sont pas touchés par “l’arrêté de suspension temporaire de la commercialisation” pris par le préfet.

Du reste, les analyses dont les résultats ont été livrés mardi par Ifremer sont bonnes : aucun des coquillages extrait des neuf points de prélèvement n’a fait état d’un taux de plus de 4 600 escherichia-coli pour 100 g de chair (seuil au-delà duquel la suspension temporaire est décrétée).

Si de nouvelles analyses confirment ce bon état sanitaire lundi, l’arrêté de suspension temporaire sera levé, et les producteurs pourront s’acheminer - presque - sereinement vers les fêtes de fin d’année.

Origines de la pollution

Les pluies de la fin du mois ont assurément eu une influence sur la hausse du taux d’E-coli, via les lagunages. Pour autant, du côté du Comité régional conchylicole, on hésite à incriminer le fonctionnement de ces derniers.

Il faut dire que le lagunage de Mèze bénéficie désormais, en amont, d’une station d’épuration qui constitue une sécurité supplémentaire, que ceux de Bouzigues, Poussan et de la ZA de Gigean sont raccordés à la station d’épuration de Sète depuis quelques mois, que le lagunage de Marseillan s’ouvre sur les canaux de Listel où les eaux doivent parcourir 5 km avant de rejoindre l’étang.

Restent celui de Montbazin, lointain, de la commune de Gigean et celui de Pinet-Pomérols (au bord de la RD 51), vers lequel quelques regards se sont tournés. Et pour cause : il était en travaux quand les pluies se sont abattues sur le bassin de Thau.

Le pluvial peut, aussi, perturber le fonctionnement du réseau d’assainissement. Or, si des systèmes “tampons” permettant d’éviter tout débordement suite à une pluie sont prévus, l’étang n’est pas à l’abri des engorgements ponctuels au niveau, par exemple des postes de relevage. Ce serait le cas à la Pointe Courte.

Herpès virus

Si, côté E-coli, tout pourrait revenir à la normale, les ostréiculteurs n’en ont pas fini avec le duo herpès virus-vibrio (une bactérie) qui tue les jeunes huîtres depuis trois ans sur l’étang.

Pire : alors que ces derniers pourraient compter sur une eau plus fraîche synonyme de disparition temporaire du virus, cet automne particulièrement doux fait qu’avec une eau de l’étang à plus de 17°, le virus tueur s’y sent encore comme un poisson dans l’eau. Du coup, pour espérer obtenir une table d’huîtres commercialisables, les producteurs doivent ensemencer deux, voire trois fois, ce qui fait exploser les coûts de production.

Huîtres à Noël

Ceci étant dit, les gastronomes pourront-ils manger des huîtres de Thau à Noël ? Oui (si les analyses du 14 sont bonnes), car la priorité absolue des producteurs de Thau devrait être d’assurer la vente directe.

En revanche, les ventes en gros (vers Marennes par exemple) ne sont déjà plus qu’un souvenir. Avant l’herpès virus, 12 000 t d’huîtres sortaient chaque année de l’étang. Cette année, la production devrait péniblement atteindre 8 000 t avec, pour ce faire, une masse de travail décuplée (vu la difficulté d’ensemencer).

Alors oui, il y a aura des huîtres à Noël, mais elles seront chères. De l’ordre de 5 €/kilo, au moins. "Mais la qualité du produit y sera", assure-t-on au Comité conchylicole.

PATRICE CASTAN

Publié le : Samedi 12 novembre 2011

Revue Presse

Croisières : eldorado ou mirage économique ?

|

| Avec le Wind Spirit, une croisière haut de gamme en escale à Sète. (Photo C.FORTIN) |

Midi Libre 09/11/2011

L’accueil de bateaux de croisière suscite depuis plusieurs mois un véritable engouement. Derrière les belles paroles, quel est le véritable impact de ces escales ? éléments de réponse.

1 Pour le port, un chiffre d’affaires dérisoire

Les paquebots de croisière, en escale dans le port de Sète, sont soumis à différentes taxes : droit de port pour le navire, droit de port pour les passagers, redevance sûreté ou surveillance, etc. Au total, l’ensemble de ces droits et taxes ont rapporté en 2011 61 000 €, soit 0,5 % du chiffre d’affaires annuel du port. Une goutte d’eau. Ces escales ne sont pas non plus très gourmandes en terme d’activités pour les dockers et le personnel du port.

2 Une organisation complexe

Si l’impact financier est faible, l’accueil des paquebots n’est pas sans conséquence sur l’organisation du trafic, notamment pour les navires de plus de 200 m qui ne peuvent être accueillis sur le quai d’Alger, dédié aux croisières. Ainsi, en 2011, 12 escales sur 24 ont “squatté” les quais réservés aux cargos de commerce. Il a fallu jongler et parfois retarder l’accostage de certains bateaux.

3 Des commerçants séduits mais...

La Chambre de commerce de Sète a mené une enquête auprès de 35 commerçants ayant signé la charte croisière en début d’année. Le bilan ? Mitigé. "L’impact commercial n’est pas probant", révèle le questionnaire. Seuls 14 % des commerçants interrogés estiment qu’ils ont bénéficié d’une fréquentation importante liée aux croisiéristes. Pire, le ticket moyen, c’est-à-dire la dépense engagée par un visiteur, a été établi à 13 €. Les croisiéristes sont par ailleurs jugés peu aimables.

4 Sites touristiques : quelle fréquentation ?

Aucune donnée n’a été collectée sur la fréquentation des musées sétois. On a juste noté un léger frémissement du nombre de visiteurs à l’office de tourisme. D’autant plus léger qu’un guichet d’informations touristiques était disponible au sein même de la gare maritime. En revanche, l’excursion sur le bassin de Thau avec dégustation de coquillages a connu un vif succès.

5 Une organisation à peaufiner Chacun de leur côté, la CCI et l’office de tourisme ont mis en place des dispositifs d’accueil de passagers, sans pour autant s’entendre sur une stratégie commune.

On a par ailleurs noté une faiblesse dans le transport des passagers vers les sites majeurs de la ville et les plages. Malgré les demandes de la CCI, les taxis n’ont pas joué le jeu. Dans le même esprit, personne n’a eu l’idée ni entrepris de démarches pour transporter les passagers par voie maritime. Les commerçants ont aussi une réflexion à mener sur le service de livraison ou d’expédition des produits achetés par les croisiéristes. Les pistes de travail sont en réalité nombreuses pour optimiser les retombées économiques directes.

Plus compliqué, la négociation avec les armateurs et les agents maritimes (les organisateurs de la croisière) pour inclure dans leur gamme d’excursions (vendues sur le bateau) des produits made in Sète.

6 Les croisiéristes, un poids très relatif

Quand on sait qu’environ 2 millions de personnes visitent Sète chaque année, que 400 000 y séjournent, les 20 000 croisiéristes de 2011 n’ont pas provoqué de révolution.

7 Une piste à développer...

N’empêche, "aucune piste n’est à négliger pour développer le tourisme", estime Gilles Panné, le directeur de l’OT. De même, les commerçants signataires de la charte militent en faveur du développement de la croisière malgré les résultats de 2011.

Car au-delà des retombées immédiates, l’accueil des croisiéristes et un outil de promotion de la ville. Les visiteurs, comme les armateurs invités dans le cadre de l’AG de Med Cruise (*) le mois dernier ont tous confié leur "étonnement positif" après avoir visité la ville. On peut donc considérer la croisière comme un investissement sur l’avenir, de séjours futurs.

8 ... Mais des moyens à adapter

En fait, si la croisière est un plus indéniable pour le tourisme, son impact reste modeste et l’engouement actuel peut sembler disproportionné. Il faut adapter les moyens mis en œuvre aux retombées. Et à ce jeu-là, c’est en fait le conseil régional qui a le plus à gagner. Car les touristes accueillis à Sète consomment certes sur l’île singulière mais découvrent aussi les sites majeurs du Languedoc-Roussillon lors d’excursions. La Région gagne sur plusieurs tableaux. C’est aussi cette institution qui a le plus misé sur le développement des escales de croisières.

F. D

(*) Med Cruise : association qui regroupe armateurs et responsables de ports méditerranéen.

Publié le : Mercredi 09 novembre 2011

Revue Presse

Les colères de l´Hérault font partie de l´histoire de la ville

|

| L’aide du “Roy” avait été demandée pour construire un pont de bateaux. (© D.R) |

Midi Libre 06/11/2011

Les anciens agathois ne sont que rarement inquiets face aux caprices de l’Hérault. Et ce n’est pas les épisodes pluvieux de ces derniers jours qui vont les impressionner. Il est vrai que la perle noire pourrait faire sienne la devise parisienne Fluctuat nec mergitur, tant elle a eu souvent les pieds dans l’eau sans être submergée.

Les crues de 1907

Ce sont certainement les crues de 1907 qui ont le plus marqué les mémoires. Le fleuve Hérault était sorti de son lit en pleine période des vendanges. Georges Cléophas, invétéré collectionneur de cartes postales, en possède certaines montrant toute la ville basse sous les eaux : "Le fleuve commençait à sortir place de la Marine. Puis il envahissait les rues, comme la rue Basse, la rue Chassefière. On en mesurait la hauteur, aux marches de l’ancienne Poste, là où actuellement va prendre place le nouvel office de tourisme."

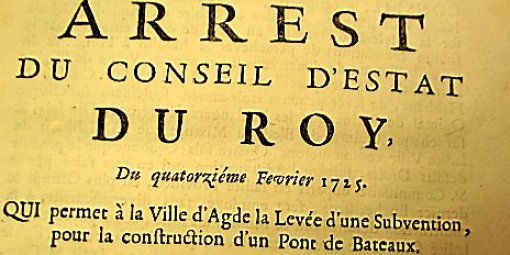

Il avait été demandé une aide au roi Louis XV

Les dégâts étaient très importants et, dans cette ville de marin, lors des grandes crues, on circulait dans les bas quartiers en barque. L’ancienne usine électrique, aujourd’hui le moulin des évêques, comme l’entreprise Viviani, “le pêcheur de sable” étaient aux premières loges pour recevoir les eaux tumultueuses du fleuve. Pour Serge Sénabré, président du club des cartophiles, les inondations ont toujours marqué l’histoire d’Agde : "Si je me souviens bien, et, dans mes archives j’ai un document de l’époque, en février 1725, le seul pont d’Agde avait été emporté, isolant complètement la ville. Il avait été demandé une aide au roi Louis XV avec une souscription indexée sur le prix de la farine."

Pas de vague de peur en cœur de ville

Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, vers 1 heure du matin, l’Hérault avait atteint la cote de 2,90 m. Une hauteur préoccupante, mais qui n’a pas engendré une vague de peur en cœur de ville. Au Grau, à l’embouchure de l’Hérault, le spectacle était formidable avec la rencontre du fleuve et de la mer. Là encore, rien de vraiment affolant pour une ville qui a connu bien des catastrophes.

HERVé COSTECALDE

Publié le : Lundi 07 novembre 2011

Revue Presse

Les mille et un dessous d´un coup de mer

|

| à la sortie de l’été, le premier coup de marin propose un paysage pour le moins désolant. (© D.R) |

Midi Libre 05/11/2011

Voici venue la saison des coups de mer déchaînant la Méditerranée. Le brise-lames reprend du service en protégeant le port de la houle, qui peut dépasser cinq mètres de hauteur au large de Sète, levée par le marin (vent de secteur sud-est) dont la puissance et la force ont souvent marqué les mémoires.

Des vents pouvant dépasser les 160 km/h

1982, 1997, 1999, 2003, 2007, 2010 et enfin octobre 2011, autant de tempêtes marines qui rappellent régulièrement à la réalité d’une nature capricieuse et indomptable avec des vents pouvant dépasser les 160 km/h comme en novembre 1982. Sous l’eau, la vie marine s’organise avant même l’arrivée du mauvais temps. Enfouie dans le sable, à l’abri des roches et des herbiers de posidonie ou en pleine eau, la faune marine subit mais profite aussi de ces tempêtes pour accéder à une nourriture transportée par les forts courants marins. C’est le cas des loups et des sars qui, malgré les fortes vagues, n’hésitent pas à s’approcher des plages pour se nourrir de vers et coquillages désensablés par la tempête.

Sacs plastiques, emballages, pelles, râteaux, tongs

à la sortie de l’été, le premier coup de marin restitue aussi sur les plages, un témoignage éloquent de l’impact de nos activités : les déchets ! On trouve ainsi échoués des bancs de centaines de mégots, des armadas de bouteilles et bidons, sacs plastiques, emballages, pelles, râteaux, tongs et la liste est encore longue. Symbole de ce triste spectacle, les larmes de sirène représentent la catégorie des microdéchets plastiques (fragments, billes de polystyrène). Mélangés au sable ou dérivant dans l’eau, ces fragments peuvent être ingérés et, peuvent empoisonner un bon nombre d’espèces marines. Les curieux ne doivent pas hésiter à sauter dans leurs bottes pour une balade sur la plage quand la mer se calme et découvrir les laisses de mer.

Publié le : Dimanche 06 novembre 2011

Revue Presse

Gros coups de mer sur l'île singulière

|

| Embruns et gros coups de mer hier sur Sète. (Ph. C. FORTIN) |

Midi Libre 04/11/2011

Carte postale de Bretagne. Embruns et coups de mer. Pas beaucoup plus. Par définition, l’épisode cévenol ne s’est pas invité en île singulière.

Après une journée douce qui affichait des températures de 19 degrés, ce n’est que vers 16 h 30 hier que la pluie s’est abattue sur la ville. Pointes de marin à 75 km/h, parapluies retournés et terrasses envolées.

En fin de journée, par mesure de précaution, la mairie a décidé de fermer la promenade Maréchal-Leclerc entre la Corniche et le théâtre de la Mer.

Alors que la majorité des Sétois préfèraient rentrer au chaud chez eux, d’autres plus téméraires enfilaient bottes et cirés et tiraient vers le Môle pour la beauté d’une mer déchaînée à peine illuminée par les feux du phare. De fortes pluies ont eu lieu pendant la nuit.

Publié le : Samedi 05 novembre 2011

Revue Presse

Le littoral sous les bourrasques de vent et la mer déchaînée

|

| De La Grande-Motte à Palavas, on résiste. (JEAN-MICHEL MART) |

Midi Libre 04/11/2011

Le littoral entre La Grande-Motte et Palavas avait, hier en fin de journée, des airs de ville fantôme traversée par d’impressionnantes bourrasques de vent transportant écumes et branchages. Fini les longues plages du Grand-Travers. Le sable disparu a laissé place à une mer agitée et mousseuse, où des vagues de plus de trois mètres de haut viennent lécher les dunes quand ce ne sont pas les habitations situées en front de mer.

Dans les ports, les bateaux ballottent comme des coquilles de noix au gré du ressac et des rafales. Les images sont impressionnantes tant elles se veulent annonciatrices de la tempête si redoutée.

Sous la force des vents, certaines amarres ont lâché et quelques embarcations ont été emportées ou noyées par les eaux.

Publié le : Vendredi 04 novembre 2011

Revue Presse

Le salon nautique a vogué sur la mer d'un large succès

|

| Michel Roy et Thierry Marangé sur le podium Midi Libre ont tiré un souriant bilan. (© D.R) |

Midi Libre 03/11/2011

Alors que les prévisions météorologiques étaient détestables, il semblerait que, pendant quatre jours, le salon nautique d'automne, au Cap d'Agde, soit passé entre les gouttes pour la plus grande partie de sa durée. Et alors que l'ombre portée de la crise économique assombrissait son horizon économique, son succès commercial a été salué par la grande majorité des exposants et par deux de ses chevilles ouvrières, le président, Michel Roy et Thiery Marangé, son commissaire. A l'heure où les derniers visiteurs se pressaient autour des stands, dans un bilan à chaud, ils affichaient, tous les deux, un large sourire de satisfaction. Et, sans attendre, se projetaient vers la prochaine édition. La 13e qui devrait être plus importante encore.

"Ah, c'est une belle réussite. Elle est le fruit d'une conjonction de nombreux facteurs. Tout d'abord, il faut citer l'intelligente collaboration qui existe désormais entre toutes les associations, collectivités territoriales et notamment, celle du conseil général, et les sociétés, d'économie mixte, comme la Sodéal, et privées, avec l'important effort réalisé par les constructeurs de bateaux et les marques du nautisme", précisait Michel Roy. Des paroles qui étaient étayées par un chiffre annoncé par Thierry Marangé : "Au niveau du public, les comptages ne sont pas finis, cependant nous devrions arriver à près de 50 000 visiteurs".

Mieux encore, le négoce de bateaux, neufs ou d'occasion a été florissant. "Des unités ont été achetées dès les premiers jours, d'autres sont en cours de signatures et des contacts positifs ont été pris qui devraient se concrétiser les jours prochains".

Michel Roy, coiffé de la double casquette d'organisateur et de professionnel du nautisme, a ses yeux bleu qui pétillent. Les affaires ont été bonnes. Le public nombreux et les animations, conférences ont été saluées de la main du succès. Bref, ce salon après avoir été inauguré par un temps pluvieux, s'est achevé sous un soleil heureux.

Son éthique, maintes fois soulignée pendant son déroulement, mettant en exergue la préservation de l'environnement a été notamment illustrée par de nombreuses fusées de détresses périmées, récupérées par le Rotary et la SNSM et par de multiples interventions sur l'éco-responsabilité écrite en lettre verte au frontispice du salon du nautisme.

Les organisateurs ont déjà le regard porté sur l'horizon de l'année 2012, avec une édition plus dense, plus étendue et un choix de bateaux encore plus grand. Bref, le label d'un des premiers salons français devrait être atteint sans tirer d'autres bords.

HERVé COSTECALDE

Publié le : Jeudi 03 novembre 2011

Revue Presse

50 000 passionnés aux nautiques

|

| Michel Roy et Thierry Maranger les deux chevilles ouvrières de ce salon. ( MAX BERULLIER ) |

Midi Libre 30/10/2011

De 485 € à plus de 800 000 € pièce, la palette de prix est étendue aux nautiques du Cap-d’Agde qui attend pas moins de 50 000 visiteurs en ce week-end de Toussaint (jusqu'au 1er novembre). Bateaux neufs mais aussi d’occasion y sont proposés, une spécificité qui en fait un salon unique sur la façade méditerranéenne.

"Un choix exceptionnel de plus de cinq cents bateaux est mis en vente à flots, à terre et sur remorques jusqu’au 1er novembre", explique Thierry Marangé, commissaire de cette XIIe édition qui prend possession de la zone technique du port et de l’ensemble des quais.

"Cette année, la grande tendance, est aux bateaux plus grands que ce que l’on voit d’habitude. Ils sont en moyenne de 12, 13 voire 14 mètres", confie encore Thierry Marangé. "L’ère des bateaux de pêche-promenade semble révolue", ajoute-t-il. Plusieurs professionnels insistent sur le fait que de très belles pièces sont en vente. "Il y a en effet de belles opportunités à saisir", renchérit le commissaire du salon avec la présence d’unités d’occasion récentes de deux ou trois ans à peine. De vraies affaires.

Président de l’association des professionnels du nautisme, Michel Roy précise que le marché se compose à 80 % d’embarcations à moteurs et le restant à voile. "Le marché est plutôt bon dans un contexte de crise : les propriétaires continuent à entretenir leur bateau." Et font tourner le secteur. La passion semble intacte. D’ailleurs, les plus grands constructeurs : Dufour, Benetteau, Jeanneau, Hanse ou Bavaria présenteront de nouveaux modèles en avant-première.

"L’acquéreur d’un bateau veut vivre un rêve. Qu’importe qu’il soit neuf ou d’occasion. Nous proposons les deux." Et c’est l’une des clefs du succès de cette manifestation qui s’organise après celle de La Rochelle et avant le fameux salon de Paris.

Solution-pilote pour vieille coque

Le salon du Cap-d’Agde est lancé sous le signe de la préservation de l’environnement à laquelle toute la filière est sensibilisée. Justement, le port du Cap-d’Agde a lancé une procédure pilote pour déconstruire un bateau en fin de vie, filière embryonnaire qui, en plus, libère des places. « Se débarrasser d’une vieille coque, c’est le parcours du combattant », explique le directeur du port, Pierre Weiss qui a mis au point une procédure hypersimple : le port s’occupe de tout.

Il vous en coûtera 1,2 fois votre abonnement (1 200 € pour 1 000 € d’une place). à ce prix-là, choix des sous-traitants, démarches administratives, tout est pris en charge par un seul interlocuteur. Cinq bateaux ont suivi cette procédure en 2010. « D’ici 2 à 3 ans, à un rythme de 20 bateaux par an, ça nous permettra même de libérer un ponton ! »

Nouveauté : voilier low cost et bateau-véranda

« Le Varianta 44, c’est le premier voilier low cost de 13 mètres en grande production de sa catégorie », affirme André Boronat de MB Yachting. Son prix : moins de 100 000 € nu « et 135 000 € tout équipé », précise-t-il. Ce bateau, déjà présenté à la Ciotat et Paris, est fabriqué dans les chantiers allemands Hanse. « Il reçoit un très bon accueil. » Une affaire pour un bricoleur qui saura l’enrichir de mains courantes, cale-pieds, etc.

Bateau-véranda

C’est la première fois que le Kaïdoz, voilier de 9,43 mètres, est présenté en Méditerranée. « Premier cabriolet des mers », comme le dit son constructeur, il offre un vaste « meuble central multifonctions que l’on peut fermer comme une véranda en cas de mauvais temps. C’est une idée géniale et rare », s’enthousiasme le commissaire du salon, Thierry Marangé.

OLIVIER SCHLAMA

Publié le : Mardi 01 novembre 2011

Revue Presse

Naufrage, renflouage, déchirage

|

| Le bateau sera déconstruit en novembre. (V.A.) |

Midi Libre 28/10/2011

Le 19 juillet, à environ 1,5 mille nautique du port, le Jean-Ricciardi est victime d’une panne totale. Le Georges-Lucien de Pascal Germa se porté à son secours, mais ne peut le remorquer. La houle et le courant de sud-est l’amènent rapidement vers la falaise de l’AmeriKclub, où il est sévèrement drossé contre les rochers. Le canot de la SNSM le remoque ensuite en choisissant de contourner le Brise-lame pour revenir au port par la passe est. Mais la voie d’eau est trop importante : le chalutier coule à 800 m du Brise-lame, par 18 m de fond.

Confiée à la société Gifmar, la première tentative de renflouage, début août, se solde par un échec : bien que brièvement hissé à la surface, le navire, trop instable, replonge. Après appel d’offres, c’est la société monégasque MRM qui prend le relais. Le 13 septembre, après huit jours d’efforts, le chalutier, ceinturé d’éléments gonflables, réapparait à l’air libre. Le lendemain matin, il est remorqué à l’aire de carénage et mis sur cales.

Un appel d'offres lancé pour le déchirage

L’expertise conclut, devant l’état de l’épave, que le bateau est irréparable. Un nouvel appel d’offres est donc été lancé pour effectuer le déchirage, c’est-à-dire le démantèlement complet du navire. "L’opération s’effectuera sur place, précise le courtier Christophe George. Elle devrait commencer début novembre et durer trois semaines."

Le courtier avait souscrit le contrat du Jean-Licciardi auprès de la compagnie britannique, Sunderland Marine, qui a pris en charge l’ensemble des opérations. Les assureurs et l’armateur ne souhaitent toutefois communiquer aucun chiffre, y compris sur l’indemnisation. Qui, selon Patrick Ricciardi, "servira en grande partie à finir de payer le bateau...".

Construit en 2004 en Espagne, il avait coûté 1,5 M€.

Publié le : Vendredi 28 octobre 2011

Revue Presse

Thon rouge : les petits-métiers veulent leur part du gâteau

Midi Libre 25/10/2011

Après la suppression de la thonaille, technique de pêche qui s’était attirée les foudres de Bruxelles parce qu’utilisant des filets dérivants, les petits-métiers de Méditerranée avaient fait part de leur colère. Et les anciens thonailleurs avaient finalement obtenu en 2008 des permis de pêche spéciaux leur accordant un petit quota de thon rouge, pour subsister.

Le nombre de licences ne serait pas suffisant

Or, aujourd’hui, le Syndicat des petits-métiers du Languedoc-Roussillon, qui regroupe 250 pêcheurs en région, estime que le nombre de licences n’est pas suffisant. Il en réclame une cinquantaine de plus, à défaut de quoi une partie de ses adhérents ira quand même pêcher le thon rouge au mois de mars, permis spéciaux obtenus ou pas. Plus d’informations demain dans votre édition locale.

Publié le : Mercredi 26 octobre 2011

Revue Presse

Macabre découverte sur la plage...

|

| Le corps est peut-être celui du pêcheur disparu en mer à Sète. (Archive - DOMINIQUE QUET) |

Midi Libre 24/10/2011

Macabre découverte, hier après-midi, sur la plage entre les Cabanes-de-Fleury et Saint-Pierre-la-Mer dans l'Aude. Un promeneur a aperçu un corps sans vie qui roulait dans les vagues. La mer étant particulièrement agitée.

Le corps du pêcheur disparu à Sète ?

à 13 h 30, le promeneur a averti la gendarmerie. Des militaires de la brigade locale, accompagnés d’un technicien d’identification criminelle (Tic), se sont rendus sur les lieux. Les premières constatations laissent à penser que le cadavre retrouvé serait celui du pêcheur disparu en mer, jeudi, au large de Sète.

La compagne de l’homme de 65 ans avait donné l’alerte à 17 h 45, inquiète de ne pas le voir revenir. Des recherches avaient été entreprises, sans succès. Peu après 22 h, l’embarcation, vide, était localisée par un avion à 30 km au large de Sète.

Autopsie prévue

Le corps du malheureux aurait été entraîné par les courants vers les plages audoises. Toutefois il reste à identifier formellement la victime avant de confirmer cette hypothèse. Des photos de la personne retrouvée ont été prises et vont être soumises rapidement à ses proches. Une autopsie est également prévue.

SID MOKHTARI

Publié le : Lundi 24 octobre 2011

Revue Presse

Plus d´espoir pour le pêcheur disparu en mer

|

| Le "Notre Rêve" a été retrouvé sans le pêcheur. (DR) |

Midi Libre 23/10/2011

Il n’y a plus aucun espoir de retrouver vivant le plaisancier toulousain, porté disparu en mer jeudi soir.

Ce Toulousain de 65 ans, qui loue régulièrement un appartement aux Quilles, avait embarqué jeudi à 6 h 30, à bord de sa petite vedette de 5,32 m, Notre Rêve, amarrée dans la marina. A 17 h 45, inquiète de ne pas le voir revenir, sa compagne avait donné l’alerte. Il était parti seul pêcher sur son bateau. Il n’est jamais rentré.

La gendarmerie maritime privilégie l’hypothèse d’une chute accidentelle, peut-être après un malaise. Les recherches pour retrouver le pêcheur se sont poursuivies pendant plusieurs jours avant de retrouver son bateau au large.

Le bateau "Notre Rêve" a été remorqué jusqu’à Sète et rendu à la compagne du sexagénaire disparu.

PH.M

Publié le : Dimanche 23 octobre 2011

Revue Presse

Un pêcheur porté disparu en mer

|

| Plusieurs vedettes de la SNSM ont été engagées dans la recherche. (© D.R) |

Midi Libre 22/10/2011

Le sort d’un retraité, parti pêcher en mer jeudi et dont le bateau a ensuite été retrouvé vide, inspirait les plus vives inquiétudes hier soir.

Ce Toulousain de 65 ans, qui loue régulièrement un appartement aux Quilles, avait embarqué avant-hier matin, à 6 h 30, à bord de sa petite vedette de 5,32 m, Notre Rêve, amarrée dans la marina. A 17 h 45, inquiète de ne pas le voir revenir, sa compagne a donné l’alerte.

D’importants moyens de recherche ont alors été déployés par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de la Méditerranée (Crossmed), dont des vedettes de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), un Falcon 50 de la Marine nationale et deux hélicoptères.

Un bateau retrouvé au large de Sète

Peu après 22 h, la vedette était localisée par l’avion à 17 milles nautiques (environ 30 kilomètres) au sud de Sète. Le bateau, qui était à l’ancre, avait vraisemblablement dérivé sur plusieurs milles vers le sud, poussé par le vent du nord. A l’intérieur, du matériel de pêche a été retrouvé. La vedette a été remorquée jusqu’à la gendarmerie maritime de Sète.

Les recherches pour retrouver le pêcheur se sont poursuivies avant d’être interrompues à la mi-journée, faute d’élément nouveau.

Hier soir, la gendarmerie maritime privilégiait l’hypothèse d’une chute accidentelle, peut-être après un malaise.

Publié le : Samedi 22 octobre 2011

Revue Presse

Un plaisancier porté disparu

Midi Libre 21/10/2011

Un plaisancier âgé de 65 ans parti en mer hier matin, à bord d'une vedette de cinq mètres, au large entre Agde et Sète, est porté disparu depuis hier soir, 17 h 45. Ne le voyant pas revenir, sa compagne avait donné l’alerte.

D'importants moyens de recherche ont été déployés par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de la Méditerranée (Crossmed), dont des vedettes de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), un Falcon 50 de la Marine nationale et deux hélicoptères.

Son bateau a été retrouvé vers 22 h 00 à environ une trentaine de kilomètres de la côte, mais sans personne à bord, a annoncé ce vendredi la préfecture maritime de la Méditerranée.

Les recherches se poursuivaient encore vendredi matin mais selon toute vraisemblance, elles devaient être interrompues à la mi-journée en l'absence d'élément nouveau, a précisé à l'AFP une porte-parole de la préfecture maritime.

Publié le : Vendredi 21 octobre 2011

Revue Presse

Virus tueur d´huîtres : le remède bientôt dévoilé

|

| Eté 2008, à Bouzigues : la profession (ici, Olivier Gonzales) découvre les premiers dégâts. (Archives) |

Midi Libre 16/10/2011

C’était comme un cadeau de Noël. Et le père Noël, c’était Yves Piétrasanta, président de Génération écologie mais aussi de la communauté de communes du nord du bassin de Thau. L’élu, ingénieur chimiste, annonçait début janvier qu’il était possible de mettre fin à l’action de l’ostreid herpes virus qui sévit sur tous les bassins d’élevage de la planète. Un virus mortel pour les huîtres, qui fait perdre jusqu’à 9 millions d’euros par an à la filière ostréicole sur le seul étang de Thau (9 % de la production nationale) ! Dix mois plus tard, les jeunes huîtres meurent toujours et un climat de défiance rarement observé règne en bord de lagune. Car l’annonce d’Yves Piétrasanta a suscité autant d’espoirs que les modalités d’accès au “secret” ont généré de colère.

Dans les semaines suivant son intervention, les professionnels découvraient en effet que les inventeurs du “remède”, restés anonymes, se faisaient représenter par le cabinet de consulting Ernst & Young et qu’il faudrait débourser quelques millions d’euros - on parle de 5 M€ - pour accéder au secret. Le bon sens des paysans de la lagune parlait alors : personne ne payerait pour voir.

Tous les regards se tournaient vers les frères Cambon

Malgré une clause de confidentialité et la grande prudence des avocats d’Ernst & Young, quelques informations filtraient. Non sur la solution mais sur les inventeurs : tous les regards se tournaient vers les frères Cambon, à Mèze, déjà à l’origine d’un procédé de collage : des indélicats plongeaient même dans leurs “tables” (les parcs conchylicoles, NDLR), l’espionnite battait son plein. Mais côté solution : rien.

L’affaire a resurgi il y a quelques jours, quand la demande de brevet d’invention n°10 517 24, déposée au mois de mars, a été rendue publique par l’Institut national de la propriété industrielle. On y découvre le nom des inventeurs, Philippe et Christophe Cambon, mais aussi une solution faisant appel au pouvoir filtrant des moules qui laisse conchyliculteurs et scientifiques sceptiques. "Entourer les cordes d’huîtres de cordes de moules pour voir si ces dernières peuvent fixer le virus, ça se fait déjà, et ça ne marche pas", confiait-on dernièrement au Comité régional conchylicole, où l’on estime que "la montagne - le secret jalousement gardé - a accouché d’une souris".

Fabrice Pernet, spécialiste de la physiologie des bivalves à Ifremer, est plus mesuré. Au printemps, période durant laquelle le virus est le plus virulent, lui et ses collègues ont immergé 22 000 huîtres sur une centaine de points de l’étang de Thau. "Et globalement, ces huîtres sentinelles sont mortes partout de la même façon. On a seulement remarqué que celles qui avaient été immergées à proximité de cordes de moules étaient mortes deux jours plus tard. Miser sur les moules était une bonne idée.

Mais s’il y a bien un effet bénéfique, il est insuffisant pour sauver les huîtres du virus." Un scepticisme que l’inventeur, Philippe Cambon, joint hier, balaye d’un revers de main. Assurant que "tout n’est pas dans le brevet. Nous révélerons bientôt le petit plus qui donne toute son efficacité au procédé".

PATRICE CASTAN

Publié le : Dimanche 16 octobre 2011

Revue Presse

Une caméra dernière génération pour assister le gendarme

|

| Ce type de caméra a été utilisée après le crash de l'A320 au large de Perpignan AFP - BORIS HORVAT |

Midi Libre 12/10/2011

La brigade nautique de la gendarmerie d'Agde, chargée des recherches sous l'eau, bénéficie désormais d'un atout technologique supplémentaire : une caméra dernière génération pour assister l'oeil humain dans les explorations subaquatiques.

Dans les profondeurs, la vase remuée par l'eau, le mouvement des plongeurs, la météo perturbent la visibilité. "80 % des plongées se font dans des eaux sans visibilité. En plus, souvent, les conditions de mer sont difficiles. La caméra permet de voir beaucoup plus de choses, parfois très petites", explique le major Jean-Charles Caunegre, patron de la brigade d'Agde.

Repérer des corps ou des indices

Si les découvertes de corps sont régulièrement médiatisées, d'autres aspects du travail de ces plongeurs restent moins connus. Comme la collecte de pièces à conviction, qu'il s'agisse d'armes ou d'autres éléments. "Tous les indices se conservent sous l'eau", souligne le chef Alexandre Rzadkowski. Les recherches répondent au mêmes directives que sur terre. Quand il y a une victime, la caméra permet d'enregistrer la position. Ensuite, c'est comme à l'air libre : protection des extrémités, prélèvements d'empreintes ou de micro-organismes.

Le fonctionnement est simple. La caméra tenue par un gendarme reste reliée par un câble vidéo à la cabine du bateau, où les magistrats et enquêteurs peuvent suivre les évolutions sur écran et guider les recherches.

Utilisée après le crash de l'A320 au large de Perpignan

Après le crash, en novembre 2008, d'un Airbus A-320 de la compagnie Air New Zealand au large des Pyrénées-Orientales, les enquêteurs avaient ainsi passé des mois devant l'écran, guidant les plongeurs, à 40 mètres de profondeur, dans le choix des morceaux d'avion découverts à remonter.

Ce genre de recherches ne dépasse pas les 60 mètres de profondeur, au-delà, c'est un robot qui s'en charge. Agde n'est pas la seule brigade à être équipée de ce bijou technologique. La gendarmerie sur le littoral Atlantique en est également dotée.

Publié le : Jeudi 13 octobre 2011

Revue Presse

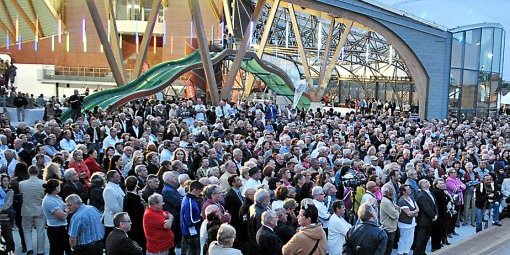

Impressionnante Cité de l'eau

|

| Bouchons sur la route, attente à l'entrée... Près de 4 000 personnes étaient présentes. © D.R |

Midi Libre 10/10/2011

L'effet de curiosité a joué à plein vendredi soir, à l'occasion de l'inauguration du centre aquatique de l'Archipel - Cité de l'eau, aux Champs Blancs. Ce sont en effet près de 4 000 personnes qui ont répondu à l'invitation du président D'Ettore et des maires de l'agglo, pour l'inauguration de ce magnifique outil. Un bijou de technologie à près de 16 millions € hors taxes, qui en a mis plein la vue aux visiteurs, dont certains attendent désormais avec impatience l'ouverture, vendredi prochain.

A la tribune, le consensus politique était de mise : Pierre Guiraud, qui s'est montré à l'écoute sur ce projet, a parlé au nom du Département de "réalisation remarquable." Une idée reprise dans les interventions d'Agnès Julian et Joël Abati, pour la Région, tandis que Gilles d'Ettore appelait le public "à avoir une pensée pour Georges Frêche", qui était présent pour la pose de la première pierre. Le député-maire d'Agde qui a par ailleurs évoqué "le lien social entre les communes de l'agglo" que représentait ce centre aquatique.

OLIVIER RAYNAUD

Publié le : Lundi 10 octobre 2011

Revue Presse

Un voilier avec trois personnes à bord, en difficulté dans le port

Midi Libre 06/10/2011, 16 h 10

Un voilier en difficulté dans la passe est du port de Sète. Il a démâté et il est touché par une importante voie d’eau. Trois personnes sont à bord. La vedette de la SNSM se rend sur zone.

Publié le : Jeudi 06 octobre 2011

Revue Presse

Le départ des daurades, c´est pour bientôt...

|

| La daurade est prête à remettre le cap vers la mer. Taille minimale de capture : 20 cm. (Photo V.D.N) |

Midi Libre 01/10/2011

C’est pour bientôt ! Après être arrivées au début du printemps dans les lagunes du littoral et y avoir passé tout l’été à se nourrir, les daurades vont entamer leur migration vers la mer. Elles sentent les prémices des premiers froids arriver, diront les anciens. Oui mais pas seulement. Elles sont sensibles aux cycles quotidiens d’éclairement solaire qui régressent, annonciateurs de l’automne et dont les effets sur leur métabolisme ont une conséquence directe liée à la survie de l’espèce. C’est la période de reproduction. Elles ont, pour les plus grosses, déjà commencé à effectuer des rassemblements et attendent donc le prochain “coup d’est” ou de tramontane pour se présenter devant les graus et remonter le “rentrant” (courant) pour rejoindre des eaux hivernales plus tempérées.

Mais savez-vous qu’une fois la reproduction accomplie, les premiers rejetons de daurades que l’on appelle des larves, arrivent en bancs serrés (cohortes), courant février, au plus froid de l’hiver dans des eaux qui oscillent entre 7 et 8° ? A ce stade, ces petits poissons mesurent 12 mm en moyenne, sont transparents et puisent on ne sait où, l’énergie nécessaire pour lutter contre le froid, le mauvais temps et remonter les graus pour rejoindre les lagunes, bien avant l’arrivée de leurs parents.

Cette migration hivernale leur sauve en partie la vie. Les prédateurs habituels des larves de poissons présents dans les graus que sont les gobies, les blennies et autres petits prédateurs, sont peu actifs, leur métabolisme biologique ralenti par le froid.

Une fois l’été passé dans la lagune, ce sont des "blanquettes" d’une quinzaine de centimètres qui sortent à l’automne. C’est une prouesse que réalisent ces larves. Leur exemple force le respect et devrait nous inciter à observer quelques règles, notamment celle de la fameuse taille minimale de capture (TMC). Il suffit d’épargner la "blanquette" pour retrouver l’année suivante une belle daurade de 600 à 700 grammes. Pour la daurade, la “TMC” est de 20 cm. Une autre règle, imposée à la pêche de loisir par l’arrêté du 17 mai : le marquage des poissons pêchés. Ce marquage s’effectue en coupant la partie inférieure de la queue du poison. Il est destiné à protéger les pêcheurs professionnels contre la vente illégale. Son non-respect peut entraîner de lourdes amendes. Enfin, tout au long de l’année, n’oublions pas de ramener nos déchets. Les micro-fragments de déchets constituent une pollution que l’on retrouve dans le plancton. Et au fait, qui mange le plancton ?

Plagette et Pointe

Les pêcheurs connaissent bien ce mouvement migratoire qui passe par les graus. Les berges de La Plagette vont bientôt être surpeuplées de pêcheurs jour et nuit. Quant au quai de la Pointe, en face : les glacières sont déjà en place. Signe de propriété territoriale caractéristique des Pointus en cette période, il indique que la sortie est imminente.

Publié le : Dimanche 02 octobre 2011

Revue Presse

Renaud Chavarria sur les eaux d´une Transat 6,50 m en solitaire

|

| Renaud Chavarria est désormais un marin à part entière et parmi les meilleurs. (© D.R) |

Midi Libre 29/09/2011

Le moniteur de voile du Cap d'Agde est sur la route de Bahia. Depuis dimanche dernier, 17 h 17, le centre nautique du Cap-d’Agde a les yeux rivés sur ses écrans d’ordinateurs pour suivre la course de l’un des leurs, Renaud Chavarria, parti de La Rochelle pour la Transat des 6,50.

Et ils ne sont pas peu fiers, à l’image du responsable du site, Laurent Bourriquel, de voir l’icône du bateau siglé, notamment de la Sodéal et de l’Agglo Hérault Méditerranée, faire la course parmi les concurrents de tête. Après une première étape à Madère, la flottille prendra la direction de Bahia, au Brésil, lieu de l’arrivée.

Il faut dire que Renaud Chavarria, Biterrois d’origine, est un peu l’enfant marin du centre nautique du Cap-d’Agde. C’est à cette porte qu’il a frappé, à l’âge de 17 ans, avec une seule envie : faire de la compétition et vivre sa passion à fond. élève doué, il est devenu, en franchissant un à un les échelons de la navigation, un moniteur apprécié.

Avec la fougue de sa jeunesse, mais également avec une volonté farouche doublée d’une envie de bien faire, il s’est approprié la mer pour tenter de mieux la dompter.

Avec l’équipe de compétition du centre nautique, il a ramassé dans ses filets bon nombre de coupes, de diplômes, de distinction. Il a été un habitué des podiums, troquant de temps en temps sa casquette pour se couvrir de couronnes de lauriers.

Et s’il a réussi à participer à cette fameuse et prestigieuse Transat en solitaire, il a d’ores et déjà gagné le plaisir et l’honneur d’y participer. C’est en effet seul contre et avec tous qu’il a, non seulement obtenu sa qualification, mais aussi qu’il a accompli un premier exploit : celui de se donner les moyens techniques, sportifs, matériels et financiers de s’aligner au départ.

Il s’est donc forgé un caractère pour mieux affronter la vie d’un marin et ainsi se lancer dans une première traversée de l’Atlantique, lors d’une compétition, véritable antichambre de celles réservées aux “grands”. Et il y est entièrement seul. Sur un petit bateau rapide comme une Formule 1 des mers, il doit lutter contre trois éléments : les eaux, ses concurrents et certainement lui-même. C’est dans une vingtaine de jours maintenant qu’il devrait rallier Bahia, si tout se passe bien.

"Arriver à se classer dans les dix premiers, ce serait un exploit. Pour Renaud, c’est sûr, mais aussi pour le centre nautique qui est sa seconde famille..." Laurent Bourriquel est tout excité de voir un de ses poulains relever un tel défi et il ne tarit pas d’éloges : "J’ai confiance en lui. C’est un bon marin, modeste et plein d’avenir."

HERVé COSTECALDE

Publié le : Vendredi 30 septembre 2011

Revue Presse

Une tonne de cannabis saisie sur un voilier...

|

| Le voilier anglais "Tomahawk" arraisonné par la douane au large de Sète à son bord 1, 2 tonne de haschich. Il est ici dans le port de la Grande-Motte. (JEAN-MICHEL MART / MIDI LIBRE) |

Midi Libre 28/09/2011

Un voilier venant d'Espagne et transportant 1,2 tonne de cannabis a été arraisonné mardi soir à l'approche de Port-Camargue (Gard) et non au large de Sète comme indiqué précédemment par le groupe aéronaval de la direction régionale des douanes de Marseille, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier. Le navire était suivi par avion et par bateau par les douaniers qui ont décidé de l'intercepter mardi soir en pleine mer.

Les deux personnes à bord ont été placées en rétention douanière avant d'être remises à la direction inter-régionale de la police judiciaire de Marseille, selon la même source. Une conférence de presse doit être tenue jeudi à Montpellier sur l'affaire par le procureur de la République Brice Robin.

Publié le : Jeudi 29 septembre 2011

Revue Presse

Les Voiles du Partage en escale à Mèze

|

L’Assistance Humanitaire Internationale et Boule de Neige, 2 associations basées à Mèze, font partie de l'UIAH (Union Internationale des Actions Humanitaire). Celle-ci regroupe 22 associations unissant leurs actions, dont Ciotat Africa, qui a organisé un premier départ de voiliers il y a 2 ans, sous l’effigie « Voiles du partage ». Transportant du matériel destiné aux pays nécessiteux, elle réitère, cette année, ce rallye humanitaire, sous le regard de son président Gérard Lamur.

2 voiliers (le Soualé et le Pythéas) viendront, le mardi 27 septembre, charger leurs soutes de matériels scolaire et médical. Destinés à Haïti ou en Casamance, les paquets ont été minutieusement confectionnés par les petites mains de l’association AHI, selon des dimensions strictes, l’espace étant réduit. Le Soualé, dont le capitaine est Alain Barbot de Sète, a d’ailleurs remporté le trophée lors du premier raid.

Intermède joyeux, puisque le Cercle Occitan Mézois, composé d’une trentaine de choristes, viendra animer ce moment de solidarité. Les voiliers prendront ensuite le large pour atteindre La Ciotat, d’où le départ sera donné le 2 octobre.

Publié le : Samedi 24 septembre 2011

Revue Presse

Le trois mâts Belem est déjà arrivé dans le port de Sète

Midi Libre 19/09/2011

Le trois mâts barque français Le Belem est arrivé à Sète sur les coups de midi.

Le navire était attendu en fin de journée. Il a été contraint de rentrer plus vite au port à cause des conditions météorologiques.

Il va rester amarré au quai d’Alger jusqu’à demain. Pour une fois, le public ne pourra le visiter puisque le navire a été “privatisé” dans le cadre de l’anniversaire d’une société.

Publié le : Mardi 20 septembre 2011

Revue Presse

2006-2011 : les années noires de la pêche au chalut

|

| En cinq ans, 18 chalutiers ont disparu des quais sètois. (D.R) |

Midi Libre 19/09/2011

Pour déterminer la part du marin, il faut retrancher le coût du gazole de la recette brute (le chiffre d’affaires moins les taxes de criée et d’organisation de producteurs). Là où il fallait déduire 1 300 € de carburant / semaine en 2000, il faut enlever 6 500 € aujourd’hui ! Le solde se partage ainsi : 55 % pour l’armement, 45 % pour l’équipage. Pour un prix moyen du poisson à 3,50 €, et 2 800 kg débarqués par semaine (si la météo le permet), soit 9 800 € de chiffre ; il reste 9 000 € après retrait des taxes ; 2 500 € gazole, huile et glace payés, pour une part d’équipage à 1 100 €, à diviser par six. 180 € par semaine et par marin. Rien à voir avec les salaires de cadres des années 1990.

1 Patrons sans matelots Du jamais vu. Depuis quelques mois, à Sète, certains patrons ont du se résoudre à l’évidence : des matelots n’ont eu d’autre choix que de faire défection.

Il faut dire que l’effondrement total de leurs revenus, proportionnel à celui du bénéfice des armements (lire encadré), est hallucinant : parfois pas plus de quelques dizaines d’euros de salaire hebdomadaire, pour 75 heures de travail. Et chaque boulot perdu en mer en menace cinq, à terre.

2 Armements sans bénéfices Les chalutiers qui présentent les plus grosses difficultés sont les unités les plus récentes. Construits entre 2000 et 2004, ils l’avaient été afin de faire face au défi du pélagique et à celui de la qualité débarquée. Plus imposants, ils offrent plus d’espace pour travailler le poisson bleu (qui “fait volume”) ; plus puissants, ils permettent de ramener rapidement au port la pêche du jour.

Des bateaux gloutons dont la rentabilité, il y a 7 ou 8 ans, avait été calculée sur la base d’un gazole à 30 cts d’euros. Raisonnable, quand on sait que le litre était à moins de 15 cts (un franc), en 2000. Il en coûte 65 cts aujourd’hui. Et il n’y a plus de poisson bleu. Alors ces “gros chaluts” sont allés rejoindre les autres sur le terrain du poisson blanc, réduisant d’autant la part de chacun. Là où un chalutier débarquait une tonne de merlan, baudroie, etc, en 2008, il en ramène aujourd’hui, au mieux, 500 kg. Et s’acquitte d’au moins 6 500 € de gazole... par semaine.

3 Sorties de flotte Ça a débuté en 2006. Sur la seule Méditerranée, 21 PSF (plans de sorties de flotte) avaient été demandés cette année-là. A Sète, une bonne dizaine des 18 chalutiers disparus des écrans (hors L’Asunta et le Jean-Ricciardi, qui ont coulé et le Louis-Gaetane, encore immobilisé) ont stoppé leur activité par cette voie. L’accès au PSF est soumis au dépôt d’un dossier aux Affaires maritimes, qui passe entre les mains de la Direction des pêches, puis des instances européennes idoines.

Plus le bateau “pèse” sur la ressource (au regard de ses captures de merlans), plus il a des chances d’être accepté. La vétusté et l’âge du patron entrent aussi en ligne de compte. Les indemnités vont de 400 000 € pour un chalutier âgé de 20 à 25 ans à 600 000 € pour les unités les plus récentes. Ce qui ne suffit même pas, la plupart du temps, à solder le crédit.

4 Dépression Ce n’est bien sûr pas l’ambiance des grandes années sur le port de pêche. Les armements n’ont plus de trésorerie, certains peinent à payer le gazole et la hantise de la casse est dans tous les esprits. Que les patrons soient endettés à hauteur d’un million d’euros, ou dix fois moins, d’ailleurs.

On voit même de plus en plus de pêcheurs passer les brevets Capitaine 200, ou 500, qui préparent au commandement de petites unités armées au commerce ! Au cas où la pêche sétoise tarde à sortir de cette zone dépressionnaire qui n’en finit pas d’assombrir l’horizon.

PATRICE CASTAN

Publié le : Lundi 19 septembre 2011