Soutenez votre Conseiller Portuaire

Gestion d'un port

InfoVent InfoMer

InfoNavigation

InfoRigolo

InfoLocalisation

InfoMèl

InfoDon

InfoDiverses

InfoThèque

Revue Presse

Les ports et les trois milles, là où tout se passe...

|

| Photo S.F |

édition du vendredi 25 février 2011

« La ressource est là, sous les bateaux, dans les ports et dans les trois milles. C'est là que tout se passe. Le moindre litre de gazole ou toute pollution provenant du bassin versant a des effets dévastateurs. Il est vrai que la pression de pêche existe, mais si on chouchoute le larvaire, nous n'aurons plus de problème de ressource. » Michel Cantou précise aussi quelles sont les espèces que l'on trouve dans le port, et à quelle période elles y entrent. En février, mars et avril débarquent les larves de loups et de daurades ; en avril et mai, elles croisent le sar commun.

En mai, juin, juillet et août entreront les sars tambour, les oblades et le pataclet. Enfin, en novembre et décembre arrivent les cohortes de saupes, sars à tête noire, 'sars pointus'. Tous vivront une partie de leur croissance dans le port avant de le quitter pour la mer ou l'étang. Mais entre prédation, cannibalisme et pollution, peu s'en sortiront. Aussi le plongeur propose-t-il d'« envisager une optimisation écologique des ports en prenant en compte la dimension larvaire ».

Publié le : Vendredi 25 février 2011

Revue Presse

Le gazole dans le biberon des poissons, c'est pas bon

|

édition du vendredi 25 février 2011

Elle ne croit peut-être pas si bien dire, la Sétoise Catherine Chauzit, quand elle fustige la pollution du port de Sète par des nappes d'hydrocarbures (sa pétition, sur internet, a déjà recueilli 165 signatures). Car ces quelques dizaines de litres (centaines ?) d'eau souillée par le gazole qui, quotidiennement, glissent sous le pont de la Civette, sont bien moins inoffensives qu'elles le paraissent.

Des cohortes de 3 000 larves qui viennent chercher refuge

Les investigations menées ces derniers mois par Michel Cantou, le plongeur scientifique de l'Université de Montpellier, dans différents ports, dont celui de Sète, tendent à confirmer ce que l'apnéiste subodorait : offrant de multiples refuges à l'abri des courants, et des prédateurs, les ports (comme les étangs) sont les nourrisseries de la Méditerranée.

« Longtemps, explique-t-il, on ne savait pas où pondaient les poissons, où grandissaient les larves. En observant le comportement des adultes, je me suis rendu compte que les poissons (hors grands pélagiques) pondent très près de la zone littorale, où se trouvent les nutriments, les lieux où se cacher. » Selon ses observations, c'est à l'âge de 10 jours environ que les larves entrent dans les ports.

Aux Quilles, derrière le Brise-lames, les loups, sars, daurades privilégient les zones de faible profondeur, parfois couvertes d'herbiers, qui les protègent des prédateurs. Tandis que les carènes de bateaux les mettent à l'abri des courants. Elles arrivent par centaines, par milliers : « Ce sont des cohortes de 300 à 3 000 poissons qui ne mesurent pas plus de 12 mm… », explique le plongeur. à ce stade, les larves ont une faible capacité natatoire.

Leur seule défense est leur transparence. Arme inefficace contre la redoutable nappe de gazole. Les larves n'y survivent pas, quand elles montent à la surface pour prendre une bulle d'air. Et chaque fois que cela se produit, ce sont potentiellement des tonnes de poissons qui n'iront pas peupler la Méditerranée. Ni les filets de pêche.

PATRICE CASTAN

Publié le : Vendredi 25 février 2011

Revue Presse

Le jambon de thon a êté présenté au salon de l'Agriculture

|

édition du jeudi 24 février 2011

Grande gueule certes, mais aux idées larges. Patron bien connu de la Casa Pépé, restaurant du centre-ville, Aimé Catanzano est monté à Paris.

Un aller-retour express pour l'ancien pêcheur qui, à l'invitation du maire de Marseillan, Yves Michel, est allé présenter au salon de l'Agriculture, sur le stand de la région Languedoc-Roussillon, ce nouveau produit. On connaissait les tielles agathoises (meilleures que celles de Sète dans le cas d'Aimé...), il convient désormais d'accueillir dans la grande famille des spécialités locales le 'cathonzano' ! En fait, une sorte de jambon de thon - la chair du poisson a séché plusieurs semaines - que l'on peut découper et servir comme un jambon classique.

C'est après l'avoir découvert que le maire de Marseillan, Yves Michel, a proposé à Aimé Catanzano de faire partie de la délégation marseillanaise pour le salon de l'Agriculture. « J'ai trouvé cette innovation culinaire très sympa, explique Yves Michel. Comme nous allions à Paris avec les conchyliculteurs du bassin de Thau et des vignerons, j'ai proposé à Aimé de venir avec nous. » Hier soir, quelques chanceux ont donc pu goûter à ce plat, à l'avenir toutefois incertain. Car trouver des thons sur les étals relève aujourd'hui de la chasse au trésor.

Publié le : Jeudi 24 février 2011

Revue Presse

Triste fin pour le dauphin, échoué parmi les déchets

|

| Photo R. L |

édition du mercredi 23 février 2011

Quand on a passé sa vie à arpenter la Grande Bleue, à faire le fou en croisant les étraves des bateaux, finir comme ça, c'est pas très beau. Bon, c'est sûr, pour un dauphin blessé par une hélice, un filet ou pris dans un chalut, puis rendu à la mer, il n'y a pas cinquante solutions : c'est souvent la noyade, et l'échouage. Sauf qu'échouer sur une plage, c'est plus sympa. Lui a dû se contenter d'un recoin du Cul de bœuf, contre le Môle, farci de déchets.

Publié le : Mercredi 23 février 2011

Revue Presse

Coupe du Président

édition du mardi 22 février 2011

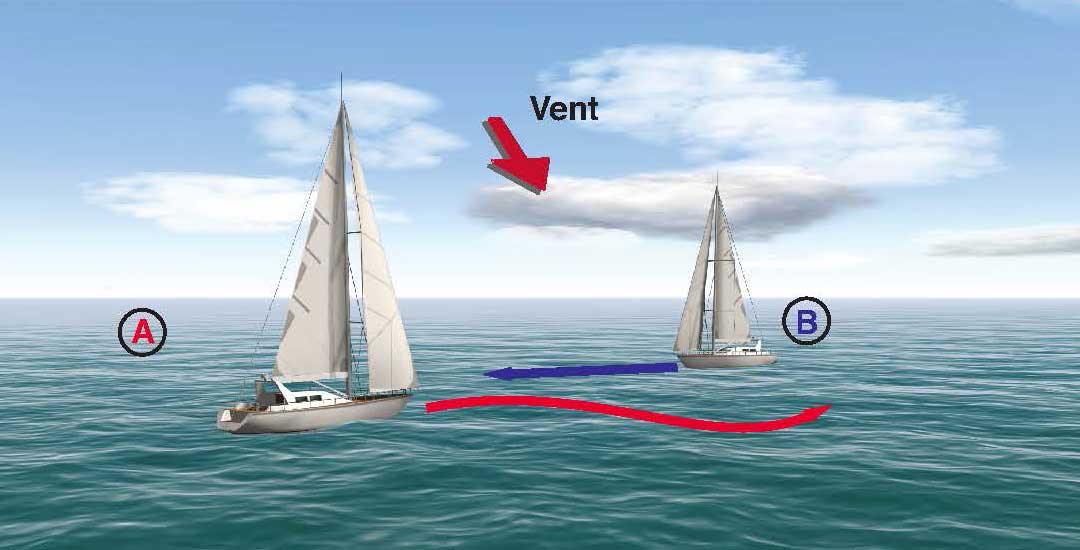

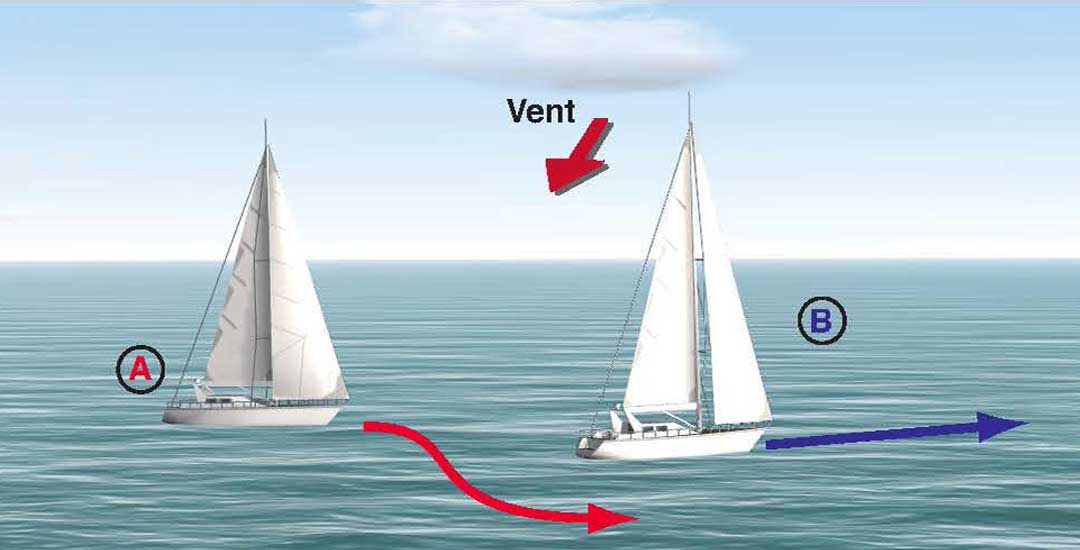

Du vent (entre 20 et 25 nœuds), du soleil, pas mal d'embruns dans le nez, et donc une mer légèrement formée ont été le lot des équipages qui se sont affrontés pour cette Coupe du Président 2011.

Pas moins de 35 bateaux (performance habituelle pour le club) à l'émargement matinal de cette belle journée d'hiver languedocien.Une fois n'est pas coutume, tous se sont élancés, face au nord-ouest (Tramontane), direction Valras (jusque devant les digues de l'Orb) où les 'gros' bateaux devaient virer autour d'un bateau du comité de course, soit, depuis le port du Cap d'Agde, une distance de près de 19 milles (aller-retour) à parcourir, et, pour les plus petits bateaux, une bouée à virer au large de la Maïre de Portiragnes, pour une distance totale d'environ 13 milles. Du fait de ces tracés un peu différents, et de la régularité des conditions météo, le classement général a été établi sur les vitesses moyennes des bateaux, le gros de la flotte étant arrivé relativement groupé.

à cet exercice, le podium (en l'absence d'un favori qui a dû abandonner après une avarie) a été le suivant : 1er Atalante II à M. Lo Pinto, 2e Navicap à M. Castelvi, 3e Furtif à M. Boyer, tous trois habitués des places d'honneur (sur 32 classés et 3 abandons).

Publié le : Mardi 22 février 2011

Revue Presse

'Emotion' attendu à la course de l'Edhec

|

| Photo Vincent ANDORRA |

édition du lundi 21 février 2011

Le trimaran Emotion, ex-Sopra, actuellement basé quai d'Alger à Sète, va participer, du 9 au 16 avril prochains, au plus grand évènement sportif étudiant d'Europe : la course-croisière de l'Edhec.

L'an dernier, 170 bateaux ont pris le départ de cette épreuve qui accueillera donc pour la première fois un voilier de l'envergure d'Emotion, c'est-à-dire un trimaran de 60 pieds.

Et c'est un équipage sétois qui a été choisi pour rallier Lorient, lieu de départ de la course. Ce convoyage de 16 jours au total (aller et retour) en passant par le détroit de Gibraltar sera déjà, en soi, une véritable épreuve sur cette formule 1 des mers dont l'allure de croisière oscille entre 25 et 30 nœuds (45 à 55 km / h). Et une garantie de fortes émotions...

Publié le : Lundi 21 février 2011

Revue Presse

La Voile latine a inauguré son grand ber

|

édition du dimanche 20 février 2011

Après une année 2010 difficile, comme ne l'a pas caché la présidente, Nicole Sandrin, l'équipage de la Voile latine a tenu à inaugurer dignement hier, à la Plagette, son nouveau grand ber. Un travail de longue haleine que sont venus saluer le maire, André Lubrano, Emile Anfosso et le représentant de la fondation Banque populaire qui soutient l'association à la tête du dernier chantier naval traditionnel de l'île singulière.

Vincent ANDORRA

Publié le : Dimanche 20 février 2011

Revue Presse

Les huîtres de Thau font leur grand retour aujourd'hui

|

édition du vendredi 18 février 2011

Ils n'ont pas eu le temps de souffler. Deux palettes pleines de moules étant malencontreusement tombées à l'eau, il a bien fallu aller les récupérer. D'où deux bonnes heures de travail, sous la pluie, en plus des tâches habituelles : détroquer, calibrer dans les pochons, emballer...

Pas grave. Hier matin, dans leur mas du Mourre blanc, à Mèze, Lyne et Dominique Guillard savouraient le soulagement de pouvoir enfin reprendre la commercialisation de leurs coquillages. Encore enchantés par la belle soirée de la veille : ils l'ont passée à la Maison de la Mer, au retour de la délégation d'élus et professionnels qui ont arraché in extremis à Paris la réouverture de l'étang. « Ils nous ont raconté comment ils ont réussi à convaincre les autorités. On est restés jusqu'à 1 h 30 du matin.

Cela faisait vraiment plaisir de se retrouver, de voir la profession unie », souligne Lyne.

L'issue de cette réunion de la dernière chance était bien incertaine. Mais les Guillard, eux, y croyaient. La preuve : le matin même, « on a mis les huîtres dans les bassins de purification », où elles doivent rester 48 heures pour être aptes à être vendues. « En fait, on n'a rien changé à nos habitudes ».

50 % de revenus en moins

Ce matin, comme il le fait tous les week-ends depuis cinq ans, entre septembre et mai, Dominique partira pour la région lyonnaise. Il livrera des restaurants et tiendra un étal sur les marchés de Meyzieu et Vienne. « C'est loin, mais je n'ai pas le choix. Dans la région, c'est saturé. » Lyne, elle, n'aura pas autant de route. On la retrouvera comme d'habitude sur les marchés de Montferrier-sur-Lez, demain, et de Saint-Clément-de-Rivière, dimanche.

Tous deux savent qu'il leur faudra faire de la pédagogie : « Je suis déjà allée voir mes clients, explique Lyne, tout en cloquant des huîtres, deux par deux, pour vérifier qu'elles sont bien hermétiques, Je leur ai dit que même si la DGAL (Direction générale de l'alimentation) ne voulait toujours pas nous donner le feu vert, il n'y avait aucun souci sur nos coquillages depuis le 15 janvier. » Les Guillard, qui exploitent trois tables de crassostrea gigas affinées en mer, s'attendent également à vivre encore des semaines difficiles, après trois années sombres : « C'est bien simple : en 2010, on a perdu la moitié de nos revenus. Pendant la fermeture, on a eu nos charges à payer. Et il va falloir rattraper la mévente ».

Lyne ouvre une huître, enfonce la pointe d'un couteau dans le manteau, détache l'intérieur de la coquille, et le tend à un visiteur en manque après six semaines de sevrage. « Et surtout mâchez bien ! ». Ce dont l'heureux 'coquillageomane 'ne se fait pas prier.

MARC CAILLAUD

Publié le : Vendredi 18 février 2011

Revue Presse

Étang de Thau : la délivrance

|

|

Photos Vincent ANDORRA, Philippe DOBROWOLSKA ET Marie-Laure MATHé |

édition du jeudi 17 février 2011

Ce fut comme un jour d'élections. Avec des hauts et des bas. Le premier SMS qui, hier vers 16 h 30, 'tombait' en provenance de la salle de réunion parisienne où se jouait l'avenir de Thau, ne laissait d'ailleurs rien augurer de bon. Les collaborateurs du ministre ne voulaient rien savoir : l'étang resterait fermé. On n'était pourtant qu'au milieu du gué puisqu'une heure plus tard, les conchyliculteurs réunis au pied de la capitainerie du port de Sète apprenaient que les élus et responsables professionnels avaient décidé de faire le forcing, là haut, à Paris, à raison.

Après trois heures de débat, la cause était, dans tous les sens du terme, entendue : l'étang rouvrira demain.

Philippe Ortin, Président de la section régionale conchylicole : « Au bout d'1 h 30 de discussions, j'ai bien cru qu'on allait repartir. C'était bloqué, archi bloqué. Puis, peu à peu, on a trouvé des failles... »

Gilles d'Ettore, député : « Ça n'a pas été sans éclats de voix. On a négocié durant plus de 2 h 30. Au final, le ministre a convenu que dans cette affaire, il y avait eu deux poids deux mesures au détriment de l'étang de Thau. »

On ne parle plus de tests libératoires hors de prix. L'étang est simplement ouvert, comme il l'était avant la crise, a annoncé hier vers 18 h Didier Aspa. Les conchyliculteurs devront seulement passer les lots à commercialiser 48 h en bassin, contre 24 h en temps normal. La décision de réouverture du ministre a été motivée par les bons résultats des analyses en sortie de bassins, y compris au niveau des traces de norovirus. Et par le forcing des gens de Thau qui, à Paris, n'ont rien lâché.

Hier, 18 h, à Mèze Quelques minutes avant l'annonce de la réouverture, plus personne n'y croyait. Et pourtant, après trois heures d'âpres débats, la délégation de Thau emportait la décision à Paris.

Une nouvelle accueillie dans la liesse par les conchyliculteurs réunis en fin de journée à la Maison de la mer de Mèze.

Où les 'sauveurs' étaient attendus vers 22 h.

Tension A la mi-journée hier, quelque 200 conchyliculteurs de Thau avaient réuni leur petite armada de barges conchylicoles et de sapinous à l'entrée du canal maritime du port de Sète. C'est là que, pendant des heures, ils ont attendu la décision finale du ministre et de ses collaborateurs. Le désespoir était alors majoritaire...

Au front Pour les conchyliculteurs rencontrés hier toute la journée sur le terrain, les chances d'obtenir quelque chose à Paris semblaient bien minces. Aussi, personne ne ménageait sa peine.

A l'image des ces Loupianais qui, partis en cortège de leur village, tentaient vers 14 h de bloquer la RD 613 à quelques encâblures de l'entrée de Mèze. L'énergie du désespoir...

Pendant ce temps, les conchyliculteurs, qui avaient gagné Sète par l'étang, mettaient le cap sur le canal maritime après avoir observé une halte à la Pointe Courte.

A ce stade, tous s'attendaient à des débordements en soirée.

Et l'on parlait déjà çà et là de cars de CRS garés, dans l'attente, non loin de la route de Montpellier.

Le forcing mené à Paris a heureusement permis que la journée s'achève dans la liesse.

Publié le : Jeudi 17 février 2011

Revue Presse

Conchyliculture : pas de fumée sans feu

|

édition du mardi 15 février 2011

Il faut que l'administration comprenne que je ne contrôle plus rien. » Le message du président de la Section régionale conchylicole Philippe Ortin est on ne peut plus clair. Il faut dire qu'à l'issue d'une entrevue avec Yves Piétrasanta, hier en mairie de Mèze, une centaine de producteurs est passée à l'action. Après avoir opéré vers 13 h 30 un mouvement vers le siège de Thau agglo, les conchyliculteurs ont incendié palettes et pneus à l'entrée de la zone d'activité Horizon Sud, puis à quelques centaines de mètres de là, bloquant la RD 2, entre Sète et Balaruc. Les dommages collatéraux, côté circulation, étaient garantis…

Mais c'est bien les élus que les professionnels entendaient, hier, mettre à l'épreuve. Afin que ceux-ci pèsent sur la Direction générale de l'alimentation qui refuse le retour sur les étals des coquillages de Thau (lire en page 3 du 2e cahier). Reçu par Yves Piétrasanta hier, par Gilles d'Ettore ce matin, et épaulé par André Lubrano sur le terrain, Philippe Ortin devait rencontrer Pierre Bouldoire, président de Thau agglo, à 18 h hier soir. Les épaisses volutes de fumées noires s'élevant face au 'bureau présidentiel' en ont décidé autrement. Et c'est à 15 h 30 que l'entrevue a eu lieu. Pendant que le gros de la troupe se dirigeait vers l'autoroute pour une opération péage gratuit, Pierre Bouldoire promettait d'organiser, aujourd'hui, une table ronde réunissant tous les maires de Thau. Comme quoi brûler des pneus, c'est pas 'écolo', mais c'est efficace.

PATRICE CASTAN

Publié le : Mardi 15 février 2011

Revue Presse

Navarro : « La gratuité des anneaux, c'est terminé »

|

édition du lundi 14 février 2011

La Région a repris le 1er janvier dernier la concession plaisance, jusque-là détenue par la Chambre de commerce. Quels sont vos projets ?

Aujourd'hui comme hier avec Georges Frêche, nous avons une priorité : l'emploi. Et le projet que nous menons autour de la plaisance répond à cette priorité. Dans notre région, on doit se battre pour que nos richesses ne soient pas délocalisées mais on doit aussi tout faire pour attirer chez nous de nouvelles richesses. Et il n'y a que les aveugles pour ne pas voir que Sète est un endroit fabuleux pour développer une activité plaisance de qualité.

Concrètement, comment ces idées vont-elles se traduire ?

Notre méthode, c'est la consultation de tous les acteurs et la concertation. Il y a de nombreuses idées issues des associations, des élus, etc. Nous les écoutons toutes. Vient ensuite le temps des arbitrages. L'EPR (1) a deux mois pour me remettre un rapport avec ses propositions.

Je pense qu'au mois de mai, nous serons en mesure de présenter un projet global pour le port de Sète.

D'ici là, vous avez quand même fixé des objectifs et tracé une feuille de route ?

Les objectifs chiffrés sont ceux-là : passer de 400 à 800 anneaux d'ici 2015 et atteindre 2 000 anneaux en 2020.

Où ces anneaux seront-ils localisés ? à Cayenne ?

Il y a de fortes chances pour que le bassin de Cayenne soit utilisé. Mais je le répète, j'attends qu'on me fasse des propositions.

Se pose également la question de la gratuité des anneaux le long des canaux.

Qu'allez-vous faire ?

Ma réponse est claire. Cette pratique est terminée. Nous avons nettoyé les canaux, nous rénovons les installations, nous équipons le port. Il est normal que chaque usager contribue à cet effort. Nous réalisons aujourd'hui un inventaire de ces bateaux. Et nous appliquerons ensuite des tarifs proportionnels à la longueur des embarcations.

Vous ne craignez pas une révolution ?

Il y aura une règle. Elle s'appliquera pour tous, sans exception. Même pour les 150 à 200 personnes qui s'y opposent. Ceux-là ne passeront pas entre les mailles du filet.

Recueilli par FRANÇOIS DORé

Publié le : Lundi 14 février 2011

Revue Presse

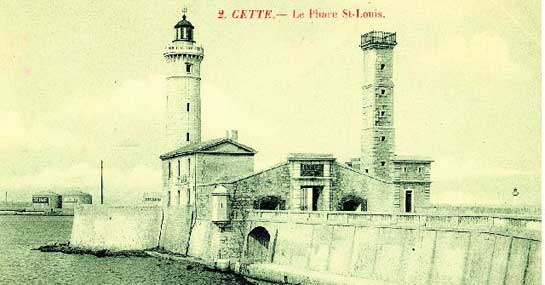

Le feu sacré du Môle

|

édition du dimanche 13 février 2011

S'il fut reconstruit à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, cela fait bien plus longtemps que le 'feu' du bout du Môle marque l'entrée du port de Sète. à l'origine, c'était néanmoins une tour carrée émergeant d'un fort intégré au système de défense sétois qui en balisait l'accès. Tour qui cohabita un temps avec le 'feu' circulaire (photo ci-contre). Jusqu'à 1944, en fait, année pour le moins mouvementée durant laquelle le Môle connut les bombardements alliés puis, à l'automne, les dégâts collatéraux de la retraite allemande. L'occupant, avant de quitter la ville, fit tout bonnement sauter tout ce qui se trouvait sur le Môle : fort, feu, etc. Un temps remplacée par un feu sur structure métallique, la fière tour de pierre fut reconstruite à l'identique en 1948.

C'est fort...

Le feu du Môle émergeait jadis d'un fort où il partageait la vedette avec une vénérable tour carrée. Un profil dont les mines allemandes eurent raison fin 1944. En 1948, seul le feu circulaire fut reconstruit, mais à l'identique. Ci-contre, c'est en effet la version d'avant 1944 qui a été immortalisée. Elle ne diffère en rien de celle que nous connaissons aujourd'hui.

COLL. JACQUES VIé

Publié le : Dimanche 13 février 2011

Revue Presse

Un marin sétois blessé et hélitreuillé au large

édition du samedi 12 février 2011

Le Dragon 34, l'hélicoptère de la Sécurité civile, est intervenu, hier matin pour effectuer un sauvetage en mer. Selon les informations transmises aux quatre membres de l'équipage par le Crossmed, il s'agissait de secourir l'un des marins du chalutier sétois le Charles-Gilberte, lequel s'était sectionné un doigt.

Le bateau ayant transmis ses coordonnées, l'hélicoptère est alors parti à sa recherche. Mais les conditions météo n'aidant pas, impossible de trouver la trace de l'embarcation une fois sur zone.

Le pilote du Dragon a alors rusé en utilisant un appareil automatique (l'ADF pour les connaisseurs), sorte de système permettant, par triangulation goniométrique, de finir par localiser le bateau, en se calant sur sa fréquence radio, à 72 kilomètres de la côte et à 18 kilomètres de la position initialement donnée ! Une fois à la verticale, le plongeur a été descendu avant de remonter avec la victime, un homme âgé de 40 ans. Une fois à bord, le médecin l'a examiné et constaté que la blessure était moins grave qu'annoncé. Le Dragon a alors gagné le centre hospitalier de l'Île Singulière avant de confier la victime aux bons soins d'une équipe du Smur.

JEAN-FRANÇOIS CODOMIé

Publié le : Samedi 12 février 2011

Revue Presse

Dans les ports du Cap, la chasse aux vieux bateaux est ouverte

|

édition du jeudi 10 février 2011

Exit les termes qui effraient. Sachez qu'aujourd'hui, on ne détruit plus, on déconstruit. Un terme en vogue, dans le milieu du nautisme y compris, comme en témoigne la dernière innovation de la Sodéal, société qui gère les ports du Cap.

Lancée il y a un peu plus d'un an, la procédure visant à mettre en place un chantier de déconstruction sur la zone technique vient en effet d'aboutir. Une sorte de cimetière des éléphants pour embarcations en fin de vie qui répond à plusieurs problématiques. La première est, bien sûr, environnementale. « Jusqu'à aujourd'hui, les propriétaires de vieux bateaux ne savaient souvent pas comment s'en débarrasser, explique Pierre Weiss, chef de port. Il se faisait un peu tout et n'importe quoi. Désormais, on peut répondre à cette problématique. » Moyennant une somme rondelette, bien sûr. Pierre Weiss l'estime « à une fois et demi le prix d'une place de port à l'année. » Soit un peu plus de 2 000 € pour un petit bateau.

Bois, plastique, acier... les ouvriers qui s'affairent sur le chantier trient tout ce qu'il est possible de recycler. à quelques exceptions près. « La fibre nous pose problème, nuance Pierre Weiss. Pour l'instant, nous la stockons en attendant de trouver des interlocuteurs fiables au niveau national pour trouver des solutions de recyclage. »

Les problèmes de déconstruction sont régulièrement évoqués dans les salons nautiques. Sans grandes avancées concrètes, il faut bien le reconnaître. Le Cap d'Agde fait donc figure de précurseur sur ce secteur - nos confrères de Voiles et Voiliers ont passé deux jours sur le port pour traiter le sujet, NDLR -, où bien des habitudes pourraient s'en trouver bouleversées. « Dans les bassins de la station, nous avons recensé une vingtaine d'unités susceptibles d'être démontées. Nous avons donc contacté les propriétaires en ce sens. Après, c'est à eux de voir...» La chose mérite d'être étudiée. Certains bateaux ne sont pas sortis du port depuis des lustres, ce qui n'exonère pas leurs propriétaires de payer leur droit de place. « On trouve parfois des personnes qui ont hérité de l'embarcation et qui ne savent pas qu'en faire...», note Pierre Weiss, dont l'objectif est désormais « de dynamiser la filière afin de faire baisser les coûts de déconstruction. »

à ce jour, quatre navires attendent de passer sur le billard, en attendant mieux bien sûr. Car l'autre enjeu pour les autorités portuaires est de récupérer ces anneaux supplémentaires qui manquent tant, notamment en période estivale. à terme, cette activité pourrait aussi permettre aux concessionnaires de navires de vendre quelques unités.

OLIVIER RAYNAUD

Publié le : Jeudi 10 février 2011

Revue Presse

Ces aurelia aurita qui colmatent les filets de pêche

|

édition du mercredi 9 février 2011

Il y a une quinzaine d'années, on s'en souciait peu. Il faut dire qu'il y en avait moins.

Mais, depuis, la prolifération de méduses est devenue préoccupante.

Peu ragoûtantes pour tous les amateurs de bronzette quand elles s'échouent sur les plages, les aurelia aurita (assez peu urticantes, au demeurant) sont carrément la hantise des pêcheurs languedociens. Quand, à la belle saison, elles colonisent littoral, canaux et étangs, elles s'introduisent en effet dans leurs filets au gré des courants, filets qu'elles finissent, bien sûr, par colmater.

Aux professionnels de la pêche de ramener à bord les filets forcément alourdis, et d'en extraire les méduses, à défaut de poisson... « Mais on peut aussi imaginer qu'un jour, une forte concentration de méduses finisse par boucher les crépines des systèmes de refroidissement d'une centrale nucléaire située en zone littorale », explique Loïc Quelen. Et là, les 'zooplanctons gélatineux' seraient impardonnables...

Publié le : Mercredi 09 février 2011

Revue Presse

Le 'plancton gélatineux' sous haute surveillance

|

édition du mercredi 9 février 2011

Le trio en a pour 18 mois. Un an et demi durant lequel, tous les 15 jours, les trois jeunes scientifiques embarqueront pour effectuer des prélèvements, en mer comme dans l'étang.

Objectif : déterminer les causes de prolifération des planctons gélatineux, et plus précisément des zooplanctons gélatineux que le commun des mortels nomme - non sans une pointe de dégoût - les méduses.

Ces méduses qui, dès le printemps et plus encore l'été, surprennent ou effraient le touriste, sur la plage, dans le Cadre royal, et agacent le professionnel de la pêche. Des aurelia aurita (ou méduses bleues) essentiellement, dont la présence s'est faite de plus envahissante depuis une quinzaine d'années. En mer comme dans l'étang.

Friands de méduses, les poissons lunes se rapprochent de la côte

Les prélèvements réalisés par Loïc Quelen et sa petite équipe sont analysés dans un premier temps « pour déterminer l'abondance d'individus de zooplanctons » (comprenez de méduses potentielles).

Puis ils sont confrontés aux conditions climatiques constatées les jours où ils ont été prélevés. « On veut savoir pourquoi chaque bloom (*) génère une telle prolifération de méduses, explique Loïc Quelen. Ensuite, seulement, on pourra envisager des moyens de lutte. »

Vu le nombre de méduses qui déferle sur le littoral à la belle saison, difficile d'imaginer néanmoins une solution via des prédateurs naturels, même si certains, comme les poissons lunes, se rapprochent déjà de nos côtes pour se gaver de méduses quand la saison s'y prête.

« Reste bien une solution, ose Loïc Quelen : en Asie, ils les mangent... » Bon appétit.

PATRICE CASTAN

Publié le : Mercredi 09 février 2011

Revue Presse

Étang fermé : pas d'aides mais de l'espoir

|

édition du mardi 8 février 2011

En début de semaine, le président de la Section régionale conchylicole (SRC) Philippe Ortin a rencontré le conseiller sanitaire de Bruno Le Maire, Mathieu Grégory. Le collaborateur du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Pêche ne lui a pas promis monts et merveilles.

Il lui a juste garanti que le suivi (concernant les traces d'ADN de norovirus qui n'avaient pas permis d'autoriser le retour sur les étals des coquillages de Thau) serait opéré semaine après semaine de façon à pouvoir rouvrir la lagune dès la situation stabilisée.

« Les aides, l'Europe les bloquerait de toute façon, admet Philippe Ortin. Quant à un classement en calamités agricoles, il ne faut pas y compter : nous n'avons pas perdu de produit. »

Plusieurs témoins sont en tout cas au vert, ou tout au moins à l'orange, qui peuvent laisser espérer une réouverture imminente : « Les traces d'ADN de norovirus ont chuté de 50 % ces derniers jours, comme les cas recensés par le réseau sentinelle gastro-entérites », explique le président de la SRC. « Si la faible pluviométrie persiste, le tout devrait permettre de rouvrir enfin. »

Il est aisé de comprendre que les conchyliculteurs de Thau tirent un peu la langue. On avait rarement connu une telle crise sur l'étang et même les consommateurs commencent à se languir des 'Bouzigues'.

C'est d'autant plus râlant que, comme le rappelle Philippe Ortin, « ces tests - concernant les norovirus - sont aléatoires. On peut en déceler des traces sans rien pouvoir établir de la virulence… »

économiquement parlant, en tout cas, c'est violent.

PATRICE CASTAN

Publié le : Mardi 08 février 2011

Revue Presse

Michel Cantou plaide la cause de la diversification

|

édition du samedi 5 février 2011

étang : Alors que ça cogite sévère autour de l'avenir de la conchyliculture sur l'étang, il est un 'sage' qui n'avait encore pas dit un mot (il faut dire que c'est plutôt sous l'eau qu'on le croise). Pourtant, Michel Cantou, ancien champion de chasse en apnée et plongeur scientifique pour l'Université de Montpellier (*), a bien sa petite idée. Que des responsables professionnels lui auraient récemment demandé de préciser.

Des dattes de mer, des pétoncles et même des ormeaux…

Pour le célèbre apnéiste, le salut de la conchyliculture pourrait en effet passer par une diversification qui consisterait à élever d'autres espèces que les huîtres et les moules.

Des espèces endémiques et présentes à l'état sauvage mais pas exploitées jusque-là. Et le recensement qu'il a opéré au fond de l'étang est étonnant : « On y trouve des clamis (pétoncles) , des violets, mais aussi des dattes de mer et même des ormeaux. » La 'datte de mer', coquillage proche de la moule et qui se loge dans le sédiment, est notamment réputée en Italie pour ses qualités gustatives. Quant aux ormeaux, « s'ils poussent plus lentement qu'ailleurs dans l'étang, on peut imaginer en optimiser la croissance ».

Pour passer la moitié de sa vie sous l'eau, Michel Cantou sait en revanche combien « il faut rester humble avec la nature ». Aussi se contente-t-il aujourd'hui de faire des tests « pour définir quelles sont les périodes de reproduction de chacune de ces espèces mais aussi le type de capteurs » qui permettraient d'en prélever les larves. « On pourrait aussi avoir pas mal de bonnes surprises, escompte le plongeur . En voulant capter des huîtres plates, j'ai capté des cigales de mer et des crevettes ! »

Répartir entre mer et étang ?

Ensuite, tout serait question de réorganisation de la production. Ce à quoi, selon Michel Cantou, il n'est pas inopportun de penser, « vu la détresse dans laquelle se trouvent les entreprises conchylicoles. Des zones 'off shore' (en mer, Ndlr) pourraient être créées, poursuit-il, tout en maintenant une partie de la production dans l'étang, qui serait aussi une zone de repli. » Bien sûr, l'apnéiste anticipe les réserves (dont « le surplus de travail pour la profession ») et les écueils (« à grande échelle, qu'est-ce que donnerait la production d'ormeaux ? »). Mais il est sûr d'une chose : « La monoculture, c'est jamais très bon… »

PATRICE CASTAN

Publié le : Samedi 05 février 2011

Revue Presse

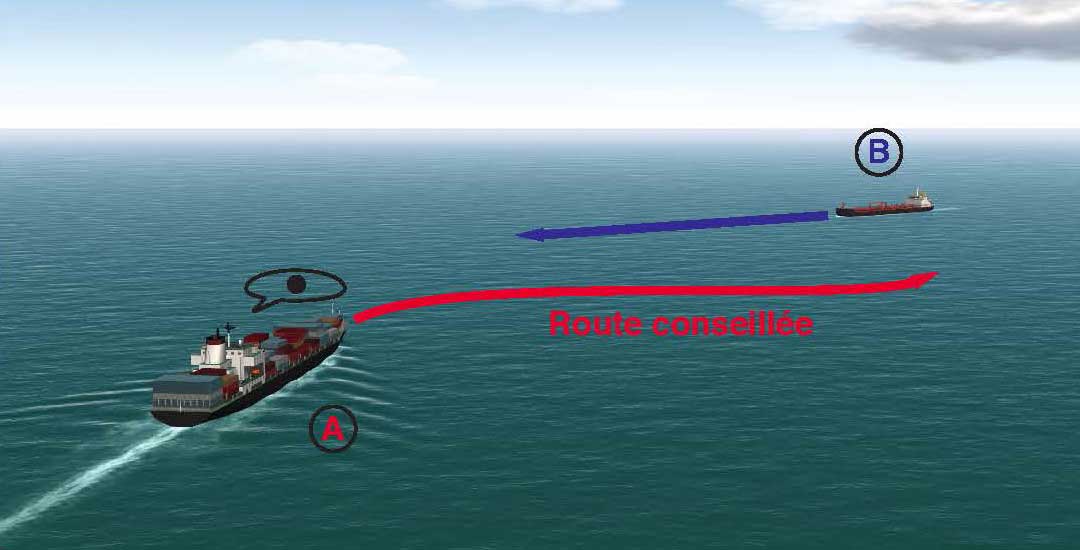

Cargo éperonneur : le commandant relaxé

|

édition du mercredi 2 février 2011

Relaxé! Un mois et demi après l'audience qui s'était tenue devant le tribunal correctionnel de Montpellier, c'est un jugement très favorable qui a donc été rendu en délibéré à l'égard d'Ahmad Aabidah. Ce Syrien de 52 ans était le commandant du cargo-bétaillère Almhmoud transporter qui, le 14 septembre dernier, à environ 7 km au large du port de Sète, avait éperonné le Louis Gaetane II, le chalutier de Pierre d'Acunto, avant de poursuivre sa route. Bien que très endommagé, le bateau n'avait pas coulé et avait pu regagner le port. Le patron-pêcheur et ses quatre hommes n'avaient pas été physiquement blessés dans cet accident, mais en étaient ressortis très choqués. Ils avaient donc porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger.

Mais entre-temps, ayant accepté le dédommagement proposé par l'armateur du cargo, ils ne se sont pas constitués partie civile. Une décision qui a sans doute pesé lourd dans le jugement. « Quand on n'entend qu'une cloche, on n'entend qu'un son… », commentait hier soir l'avocat de Pierre d'Acunto et son équipage.

Reste à savoir si le Parquet interjettera appel de ce jugement. à l'audience, le procureur adjoint Desjardins avait requis 30 000 d'amende, dont 25 000 avec sursis, à l'encontre du commandant, alors que le défenseur de ce dernier avait estimé que le tribunal n'était pas compétent et que les torts étaient partagés.

MARC CAILLAUD

Publié le : Mercredi 02 février 2011

Revue Presse

Le poulpe pris au pot, l'eau de javel et la mer

|

édition du mardi 1 février 2011

Il ne fait pas bon être poulpe. Et le fait de représenter la noble famille des poufres de rocs (qui se distinguent des poulpes de chalut par leurs deux rangées de tentacules) n'y fait rien. Au contraire. Dans le milieu de la pêche, c'est un secret de Polichinelle mais pour l'observateur lambda, ça reste surprenant... Savez-vous, donc, comment un pêcheur fait sortir un poulpe du pot qui a servi à sa capture ? Il lui balance de l'eau de Javel, et le poufre sort illico. Il paraît qu'on ne fait pas mieux.

Certains ont certes tenté de se tenir à la bonne vieille méthode du sel jeté sur l'animal. Mais c'était bien trop long. Aussi, depuis, c'est la Javel. Et ce pêcheur sétois de faire, en même temps que son mea culpa, une remarque fort pertinente : « Imaginez la pollution que ça génère, un petit coup de Javel sur des milliers de pots ! »

CH. PALASZ

Publié le : Mardi 01 février 2011

Revue Presse

D. Garcia : « Ce n'est pas à nous de dénoncer »

|

édition du lundi 31 janvier 2011

1/Chalutiers

« Les chalutiers qui travaillent dans les 3 milles sont une minorité. Deux ou trois, pas plus, on les connaît. L'administration aussi. Mais les mots utilisés par Bellone et Vaudo à leur adresse font mal à tout le monde. Et ce n'est pas à nous de dénoncer... Quand il y a un contentieux, il faut le régler à la prud'homie. »

2/Le nombre de petits-métiers

« Contrairement à ce que dit ce syndicat, il y a vraiment un risque de surnombre des petits-métiers. Vous verrez que cet été, il y aura des conflits. Et c'est normal. Ceux qui travaillent au filet de fond, et tout l'art dormant, d'ailleurs, devraient poser leur matériel le soir et l'enlever au matin. C'est pas souvent le cas. Et entre les filets, les pots à poulpes et les nasses, ceux qui pratiquent la pêche au filet tournant ne savent plus où travailler. Il y a de tout partout... »

3/Polyvalence

« Les représentants de ce syndicat nous disent qu'avec les permis spéciaux (PPS *) , l'administration veut tuer la polyvalence et mettre leurs entreprises en péril. Mais peut-être que, justement, il faut passer par là pour faire respecter une vraie polyvalence, qui ne consiste pas à poser des engins un peu partout et faire mille choses à la fois, mais à désarmer un travail quand on en commence un autre. »

4/Permis spéciaux

« La plupart de ceux qui vous parlent de permis spéciaux pour le thon ne sont motivés que par la jalousie, dans la mesure où ils n'ont pas les bateaux pour pratiquer cette pêche. En revanche, il est vrai qu'il n'est pas très normal que les PPS soient devenus l'objet d'un commerce entre pêcheurs. Et je vais vous dire mieux : parfois, ça se loue ! En fait, chacun profite du vide juridique... »

5/Gestion

« Si on avait su se gérer seuls, l'administration ne parlerait pas de PPS pour chaque espèce. Regardez autour de nous : à Agde, ils se gèrent entre-eux et cohabitent très bien dans l'espace. Ici, chacun se dit : si je capture ça, ça fait un billet de plus, un autre billet par là... »

Recueilli par Patrice CASTAN

Publié le : Lundi 31 janvier 2011

Revue Presse

Un bunker a fait son trou dans le sable

|

édition du samedi 29 janvier 2011

La plage de Sète, c'est un peu comme dans cette chaîne de magasins où l'on trouve de tout si l'on est malin. Il y a toujours un truc nouveau. Pêle-mêle, on a y découvert ces derniers mois un mouton, une vache (dont les propriétaires n'ont pas été retrouvés), un sanglier ou encore des pièces de monnaie romaines. Là, c'est une construction en dur qui trône dans le secteur de la plage de La Baleine au niveau des établissements Listel. Une sorte de tourelle ou de petit bunker érigé par les Allemands pour protéger le lido non pas de l'érosion mais d'une attaque des alliés. Sa construction ressemble fort au bunker des Pierres Blanches transformé en table d'orientation. « Il faisait partie de la ligne générale de défense des Allemands, explique Catherine Lopez des archives municipales. Jusqu'à ces derniers temps il y en avait beaucoup plus sur la plage. »

De toute façon, si cet édifice a traversé le temps, il ne va plus faire de vieux os. « On va l'enlever », explique Sébastien Pacull, l'adjoint au maire chargé du commerce et de l'artisanat. Le bunker se trouve en effet pile poil sur le lot n° 11 des concessions de plage. Une concession qui rencontre par ailleurs d'autres soucis.

Philippe MALRIC

Publié le : Samedi 29 janvier 2011

Revue Presse

L'étang reste fermé

|

édition du vendredi 28 janvier 2011

Les analyses d'Ifremer portant sur le taux de coliformes auraient dû permettre le retour sur le marché des coquillages de Thau cette semaine.

Or, interpellé par un constat du réseau sentinelles gastro- entérites, la Direction générale de l'alimentation a demandé des analyses plus poussées, portant sur la présence de traces de neurovirus pouvant être à l'origine de toxico-infections. Analyses qui se sont avérées positives, mais que conteste la profession, car elles n'entrent dans le cadre d'aucun protocole. La suspension de la commercialisation pourrait en tout cas durer...

Publié le : Vendredi 28 janvier 2011

Revue Presse

Le Biladi saisi, les passagers bloqués à bord

|

édition du jeudi 27 janvier 2011

CONTEXTE Le ferry a quitté Sète hier pour Tanger avec 20 heures de retard « Bonjour. Je suis sur le Biladi depuis hier, à 19 h. Là, il est bientôt 9 h, on est toujours au port, on a passé la nuit à bord et on ne sait pas ce qui se passe. » Cette Agathoise, qui a contacté Midi Libre hier matin, saura un peu plus tard dans la journée ce qui s'est passé : une saisie conservatoire, comme celle qui a frappé le Marrakech, il y a une semaine (*). Et pour le même motif : non-règlement de factures de carburant. à hauteur de 20 millions d'euros, semble-t-il. Quand même.

Cette procédure de saisie a été lancée contre la Comanav Maroc à la demande de la Comanav Ferry à Sète. Il faut savoir que c'est cette dernière société qui paie le carburant aux pétroliers et qui se fait habituellement rembourser par la Comanav Maroc. Affaires internes, pense-t-on, sauf que les 250 passagers du Biladi ont été les otages de cette situation. Car la saisie aurait pu s'opérer avant l'embarquement. De là à imaginer que le moment a été choisi pour faire pression sur le mauvais payeur, il n'y a qu'un pas. En tout cas, même si l'attente a été longue, les passagers ont pu dîner, déjeuner, ont reçu des couvertures pour la nuit, bref, n'ont pas été livrés à eux-mêmes. C'était la moindre des politesses.

Yohan DOUCET

Publié le : Jeudi 27 janvier 2011

Revue Presse

Yves Lagane : « Deux zones noires à combler »

|

| L'Amiral Yves Lagane, Président SNSM |

Publié le mardi 25 janvier 2011 journal Corse-matin

L'amiral Yves Lagane présidera le 26 janvier la réunion départementale annuelle de la SNSM à Bastia. Avant sa venue en Corse, le président national de la société de sauvetage en mer s'est confié à Corse-Matin.

Le sauvetage en mer, une belle tradition qui se prolonge dans le temps grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles.

Le président de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) sera présent à Bastia, le 26 janvier pour une réunion départementale annuelle au cours de laquelle tous les représentants de ce réseau font le bilan de leur activité, expriment leurs préoccupations et définissent des priorités avec leurs partenaires et notamment les élus locaux. L'amiral Yves Lagane a accepté de faire le point avec Corse-Matin.

En 2009, 53 % des sauvetages en mer ont été assurés par la SNSM en France métropolitaine contre 26 % pris en charge par les moyens publics. Comment tout cela s'organise ?

Les pouvoirs publics organisent le secours en mer mais traditionnellement et historiquement, le sauvetage tient beaucoup à la solidarité des gens en mer. On ne peut faire autrement car l'enjeu, c'est d'agir vite. Les marins se sont organisés pour porter et se porter secours et à partir du XIXe siècle, ils ont mis en place des stations bénévoles.

Le Crossmed est en quelque sorte votre donneur d'ordres ?

Oui, c'est un service de l'Etat qui coordonne l'ensemble des acteurs intervenants au titre de la sauvegarde de la vie humaine en mer. Il reçoit les appels, il a la responsabilité d'organiser les secours. Nous sommes un des bras armés importants du Crossmed.

Combien d'interventions chaque jour ?

En 2010, y a eu 210 sauvetages en Corse dont un peu plus d'une quarantaine en Haute-Corse. 412 personnes ont bénéficié d'une aide, 168 embarcations ont été assistées. Au niveau national, la SNSM porte secours, en moyenne, à 30 ou 35 personnes par jour, soit près de 9 000 annuellement

Comment surviennent les accidents ?

La plupart du temps à proximité du littoral. Ils sont souvent liés à des activités nautiques. La pêche produit des accidents graves, jusqu'à 40 et 50 accidents mortels par an au niveau national. Et autant provoqués par la plaisance à moteur très accidentogène.

Organiser une permanence d'intervention, 24 h sur 24, tous les jours de l'année, ça coûterait évidemment très cher ?

Oui. Il existe une solidarité spontanée dans la majorité des cas, elle est efficace et revient peu cher à la collectivité. On trouve toujours des bénévoles pour faire marcher cette mission-là, c'est extraordinaire.

Les stations de sauvetage sont-elles en nombre suffisant au niveau national pour répondre aux besoins ? Et en Corse ?

Au niveau national, globalement, oui. Le littoral corse est plutôt bien couvert avec 9 stations (12 en été). En particulier entre Solenzara et Ajaccio, entre Calvi et Bastia. Il existe cependant deux zones noires qu'on cherche à combler pour former un réseau complètement cohérent : du côté de Cargese, entre Ajaccio et Calvi, du sud de Bastia vers Solenzara.

Le parc de la SNSM est-il suffisamment doté ?

La politique actuelle consiste, pour une plus grande réactivité, à compléter les gros moyens dont nous disposons actuellement, par des pneumatiques semi-rigides qui peuvent embarquer des équipes plus légères. Nous l'avons fait près de Bonifacio et à L'Ile Rousse, l'année dernière.

On va probablement ajouter deux autres pneumatiques à Propriano et Ajaccio. La consolidation du dispositif est une priorité.

Ce dispositif, en l'état actuel, est-il implanté de la manière la plus efficace ?

Des efforts restent à accomplir. Mais il est plus facile d'acquérir un bateau que de constituer une équipe de bénévoles capable à tout moment de faire partir un bateau en moins de 15 mn. Nous cherchons à composer deux équipes quelque part entre Bastia et Solenzara et entre Calvi et Ajaccio

Propos recueillis par Hélène ROMANI

Publié le : Mardi 25 janvier 2011